一般社団法人 日本経済団体連合会

Ⅰ.はじめに

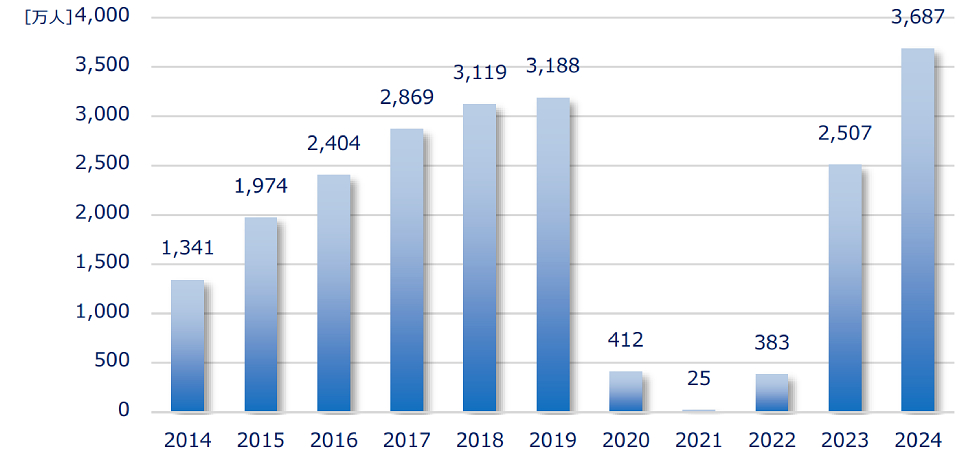

わが国の観光はコロナ禍の低迷から回復し、近年の円安も相俟って飛躍的に拡大している。2024年のインバウンド旅行者数は約3,687万人、その消費額は計8.1兆円と、過去最高を更新した。2025年も1~8月期で既に2,838万人を記録するなど、年間4,000万人に達する勢いを示している。

現行の第4次観光立国推進基本計画(2023年3月31日閣議決定。以下、「基本計画」)における2025年末までの目標(インバウンドの2019年水準越え(3,188万人)、旅行消費額(5兆円)等)は、いずれも前倒しで達成している。円安が大きく作用しているとはいえ、自然や文化(食文化含む)、歴史等、日本ならではの観光資源が代えがたい魅力として世界から認知され、訪日の動機になっていることに疑問の余地はない。

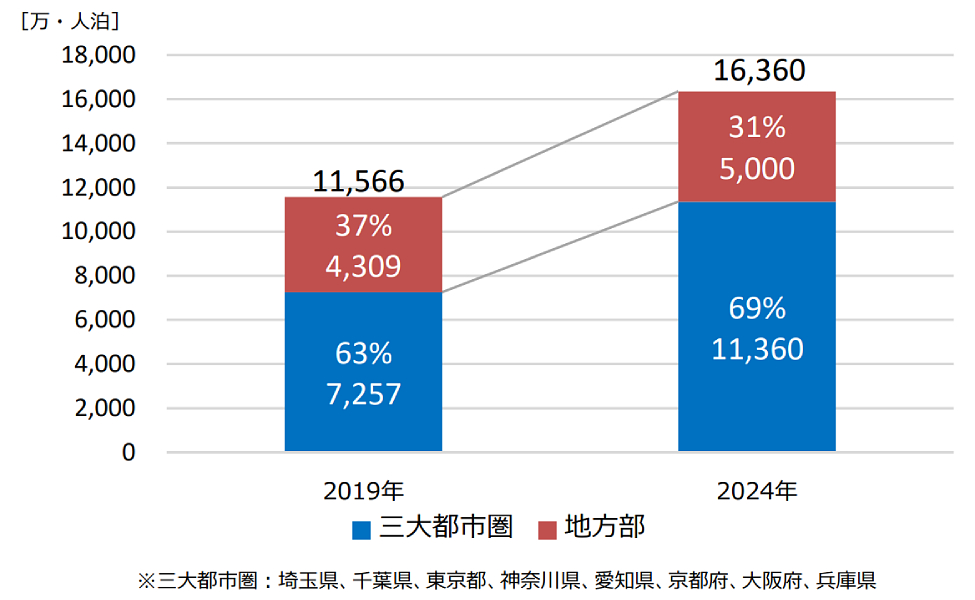

しかしながら、活況を呈するこれらデータとは裏腹に、「持続可能性」という観点からわが国観光産業は厳しい状況に直面している。とりわけ、繁閑に左右され、他産業に比して欠員率が高い観光産業において、人材の確保・育成は待ったなしの課題である。また、観光客の増加に伴う混雑やマナー違反等が顕著となるにつれて、地域住民との軋轢を惹起する、いわゆるオーバーツーリズムの問題が各地で深刻化しつつある。さらに、外国人延べ宿泊者数の約7割が三大都市圏に集中するなど、都市部・地方部の格差も拡大している。

こうした状況を踏まえ、経団連では、基本計画の改定に先立って取りまとめた「持続可能でレジリエントな観光への革新」#1(2022年1月18日)に基づき、観光立国の実現に向けて総合的かつ計画的に講じるべき施策等につき、政府等に働きかけを行ってきた。また、「FUTURE DESIGN 2040」#2(2024年12月9日)では、地域資源を活かした産業の育成という観点から、「自然や文化、食等の地域独自の資源を活かした持続可能な観光産業の育成」や「観光人材の確保・育成」等を訴えている。さらに、わが国観光が直面する諸課題に適時適切かつ機動的に対応すべく、2025年3月、観光委員会の下に「観光政策WG」を設置し、集中的に議論を重ねてきたところである。

折しも閉幕した2025年大阪・関西万博の後も、国際園芸博覧会(2027年3~9月/於神奈川県横浜市)や技能五輪国際大会(2028年11月/於愛知県常滑市)等、引き続き、内外から多くの観光客が訪日する機会が見込まれている。こうした中、上記の諸課題に対応し、国内観光をさらに活性化するとともに、インバウンドによる恩恵を全国に行き渡らせる上で、2030年はもとより2040年という中長期も見据え、量から質への転換を図りつつ、わが国として持続可能な観光立国を実現できるか、が問われている。

そこで、経団連として、次期(第5次)観光立国推進基本計画の取りまとめに先立ち、以下提言する。

Ⅱ.現状および課題

政府の観光立国懇談会(2003年設置)#3が示した目標(「住んでよし、訪れてよしの国づくり」)は、わが国の観光の在り方を模索する上で、今も変わらない起点である。観光はその本質上、自然の景観や名所等を観たり訪れたりすることで「光を観る」側面に加えて、観光客をもてなし招き入れる住民が幸せと誇りを実感できる「光を示す」側面も具備している。

しかしながら、訪日外国人の宿泊先の約7割が三大都市圏に集中するなど#4、地方が観光資源の魅力を発揮できる機会は限られている。

また、観光地によっては、混雑やマナー違反等に伴うオーバーツーリズムによって、観光客の利便性・満足度の低下のみならず、地域住民の日常生活にも悪影響を及ぼすなど、持続可能性の観点から看過できない問題が深刻化しつつある。さらに、そもそも人手不足が深刻な観光産業#5 において、いかに労働生産性を向上し、人材を育成、確保していくか、喫緊かつ中長期的な課題に直面している。

Ⅲ.持続可能な観光立国の実現に向けて講じるべき施策

1. わが国観光産業を支える人材の確保・育成等

(1) 観光産業全体の省力化・生産性向上

国内で少子高齢化が進み、あらゆる産業において担い手が減少する中、とりわけ労働集約型の観光産業において、省力化・生産性向上は収益力向上の観点からも急務である。この点、まずは観光産業において意欲ある担い手が自身の希望に応じて働ける、柔軟な働き方を積極的に取り入れていくことが肝要である。

政府は、観光地・観光産業における人材不足対策事業(設備投資補助)も活用し、具体的な優良事例#6 を横展開すべきである。人手不足がとりわけ深刻と考えられる業種として、政府が飲食業や宿泊業を含む12業種を特定していることを踏まえ#7、裾野の広い観光産業について、2029 年度までの5年間で集中的な省力化投資・生産性向上を実現すべく、「省力化投資促進プラン」を強力に実行することが極めて重要である。

(2) 観光デジタル人材の確保・育成

観光客の多様なニーズに応じて、AIを含むデジタル技術も活用し、観光地等に関する情報を適時適切に発信していくニーズが高まっている。しかしながら、とりわけ積極的な対外発信が求められる地方部において、こうしたスキルを備えた人材は不足している。政府は、230万人のデジタル人材の育成目標(2022年度~2026年度末)達成に向けて、デジタルの活用余地が大きく人材不足が深刻な観光産業と有機的に連携すべく、重点的にテコ入れする必要がある。

(3) 観光人材教育の推進

経団連では、観光立国の実現に向けた高度観光人材を育成すべく観光インターンシップを実施し#8、受入れ企業からのアドバイスを通じて学生がレベルアップを図る取り組みを支援してきた。

次世代の担い手を持続的に発掘、育成していく観点からは、観光に携わる産学官のステークホルダーが緊密に連携し、わが国観光産業の重要性(例:訪日観光市場(8兆円規模)が自動車産業に次ぐ輸出産業という事実等)につき、国民各層に広範に普及啓発していくことが重要である。効果的な発信によって、地域の経済社会における価値や意義、関連産業の多面性について認識を共有するとともに、観光産業や人と人の触れ合いに興味を抱き、将来の担い手として活躍したいと考える若年層の増加につながることが期待される。

また、若年層を中心に、将来のキャリア・ビジョンを描けるように、就労環境の整備や処遇の改善を図るとともに、意欲ある観光人材を養成する教育・研究機関を拡充していくことが望ましい。この点、諸外国の先進事例#9も参考に、産学官が連携し、観光産業におけるマネジメント層の育成に向けて取り組んでいくことが肝要である#10。

2. オーバーツーリズムの解消

(1) 優良事例の横展開

持続可能な観光立国を実現する上で、深刻化するオーバーツーリズム問題に適切に対処すべきことは論を俟たない。混雑に伴う騒音やごみの投棄行為等が、観光客に対する地域住民の反感を生む場面が散見される中、生活の場である地域の安心・安全の確保はもとより、ターゲットとすべきハイエンドの観光客が日本を忌避し、機会損失を招くことのないように留意する必要がある。

政府はオーバーツーリズム対策事業(2023年度補正予算)において、オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けて先駆的に取り組む26のモデル地域#11を採択している。今後、観光客の受入れと住民生活の質の両立を図る具体的な好事例を随時横展開するとともに、地域の実情や意向を尊重しつつ、そのあるべき姿をともに実現していくことが必要である。

(2) SNSやインフルエンサー等を活用した効果的な情報発信

わが国の習慣や公共マナー等に関する理解を促進する上で、アニメ・漫画等のコンテンツも効果的に組み合わせつつ、以下のように、SNS等を通じてインフルエンサーによって情報を発信する取り組みも有効な手段となり得よう。なお、SNSの活用に際しては、SNSが持つ拡散性の側面も勘案し、受け入れ態勢を整備していくことも必要である。

① 多言語対応によるリーチ拡大

- インフルエンサーに対し、多言語(特に英中韓)での発信を依頼

- 文化的な背景やマナーに関する投稿で、誤解やトラブルを予防

② 持続可能な旅の提案

- 「地域社会や地元住民の生活の尊重」「ゴミの持ち帰り」等をテーマにした投稿

- #SustainableJapan等のハッシュタグを活用し、ルールの順守や価値観の尊重へ訪日観光客の行動変容を慫慂

③ 混雑時間・混雑地域の情報発信

- 混雑状況をリアルタイムで可視化したコンテンツを配信することによって、観光客の動線を分散

④ 観光スポットの「再発見」を促す発信

- インフルエンサーに観光地の再発見キャンペーンへの協力を依頼

- 地方の魅力やあまり知られていない名所を紹介する投稿を促進

⑤ 地域住民とともに作るコンテンツ

- 地域の人々が出演する動画やエピソードを共有することで、観光地へのリスペクトと愛着を醸成

- 旅行者に「訪れる前から親しみを感じさせる」ことが可能に

(3) 違法行為・迷惑行為等への対応強化

インバウンドの拡大に伴い、白タクや違法民泊、宿泊予約の転売詐欺ほか、違法行為や迷惑行為も顕在化している。わが国観光の健全かつ持続可能な発展を阻害するとともに、国民の理解と支持を損ないかねない行為に対しては、必要に応じた規制の導入も含め、政府が厳正に対処すべきである。この一環として、地域の住民はもとより、適正な事業者や善良な観光客が不利益を被ることのないように、日本人・外国人を問わず取り締まりを強化することが求められる。違法行為に加えて、わが国社会で広く受け入れられているマナーや習慣についても、理解と尊重を促すことが欠かせない。価値観や社会的慣習の違い等に起因する誤解や誤認の回避や、社会的・文化的に許容し難い不適切行為の防止に向けて、多言語対応を含めて情報発信を強化していくべきである。

また、訪日観光客の事故や遭難等への対応を各地の消防や警察、病院に依存しているため、訪日観光客の急増に伴い、当該機関等の人的・財政的負担が増加しているのが現状である。今後の観光政策の推進にあたっては、社会インフラについても観光の視点を取り込み、必要な体制整備や支援を行うべく、相応の予算措置等を講じることが必要である。

3. 自律型観光の展開

(1) 地域分散・地方誘客の促進

既述の通り、訪日外国人の宿泊が三大都市圏等に集中する状況下、オーバーツーリズムを解消する対策の一環としても地域分散は有効であるが、地方誘客は不十分な状況にある。

観光による地方活性化と都市集中の是正を同時に実現するためにも、各地域が有する魅力や特色をアピールし、観光政策を地方創生と一体的に推進することが求められる。この一環として、農山漁村に宿泊し、地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ農泊は、地方滞在の質と量を高める重要な取り組みであり、引き続き推進する必要がある。

とりわけ訪日外国人旅行者の多くが、滞在中に日本食文化に触れることを旅の目的の一つとしている現状に鑑みれば#12、農山漁村等における「食の体験」は、旅行者の帰国後も継続的な消費需要を生み出す原動力となり得る。訪日客の多様な食のニーズにも配慮しつつ、農泊体験を含むインバウンドの増加を、国内産地の魅力発信ならびに日本食ブランドの国際的な認知向上の好機と捉え、観光と連携した農産物・食品の輸出拡大にも併せて取り組むべきである。

(2) DMO(観光地域づくり法人)の機能強化

オーバーツーリズムの是正や地方誘客の促進といった諸課題に対応する上で、エリアマネジメントの視座からそれらの解決を図りつつ、地域単位でのサービス強化や「稼ぐ力」を引き出す司令塔として、DMOの機能強化は欠かせない。

とりわけ、わが国全体が少子高齢化・人口減少に直面する中、地域資源を最大限に活かした産業の育成・強化を図る上で、道州圏域等、より広域レベルで観光地域経営や生産性の向上、人材育成等の環境整備、観光資源の開発・磨き上げ#13等に取り組むことが期待される#14。

各地で続く自然災害やコロナ禍の経験を踏まえ、観光産業のレジリエンス強化に平時から地域レベルで取り組む視点も重要である。併せて、これまで観光地が経験した被災からの復旧・再建の過程で積み重ねられてきた多くの教訓や工夫については、関係者や地域の意向や感情にも十分配慮しつつ、体系的に整理し、横断的に共有していくことも検討に値する。

DMOを活用した地方誘客を促進するとともに、付加価値の高いインバウンド観光地を創出するためには、以下の施策を大胆に講じることが極めて重要である。

① 広域連携強化の促進

- (a) 地域ブロック、(b) 複数の地方公共団体、(c) 基礎自治体、の3層のDMOが有機的かつ広域的に連携した地域の魅力向上への支援

- 地方空港や公共交通の利便性向上へのインフラ投資

② 財政支援の拡充と必要な権限の付与

- DMOが行うデータ分析・マーケティング・人材育成への補助金の拡充

- 地域独自の観光戦略を立案するための調査費・システム整備の助成

- 混雑地域への観光客制限(時間帯予約制・課金制)の導入に必要な環境整備

③ 人材育成と専門職の育成支援

- 国主導によるDMO職員のスキルアップを目的とした研修プログラムの整備

- 観光マネジメントやインバウンド戦略に精通した専門家の派遣制度の導入

④ データ共有とデジタル基盤整備の支援

- 観光客の流動データ・混雑状況、消費データ#15、満足度等の統合的なデータプラットフォームの構築支援

- 量から質への転換を企図した地域観光DX支援(観光地や宿泊施設、飲食店、公共マナー等、地域観光に係る一元的な情報発信ツールの整備等)

(3) 地方の受入れ環境整備

① 地方空港の機能強化

2024年の訪日外国人観光客約3,687万人のうち、81%が羽田、成田、関西国際、福岡の4空港を利用している。今後、さらに約2,000万人の増加が見込まれるインバウンドに対応する上で、ハブとなる首都圏空港の機能強化と併せて、地方空港を含めた受入れ方の見通しを示すとともに、体制を整備していく必要がある。

地方におけるインバウンドの受入れ能力を拡大し、恩恵を地方に行き渡らせる上で、玄関口となりうる地方空港の機能強化は重要な課題である。インバウンドとアウトバウンドのバランスに留意しつつ、持続可能性の観点を十分に踏まえ、地方空港を利用するインセンティブのあり方を丁寧に検討する必要がある。

また、地方空港を含む空港の機能強化にあたっては、建設費の高騰に伴う経費の増嵩や慢性的なグランドハンドリング人材・空港保安検査人材の不足、CIQ#16 機能不足、燃油不足等、民間事業者の創意工夫だけでは制御不可能な部分を含め、様々な課題が指摘されている。デジタル技術の積極的な活用による自動化・省人化等を着実に推進しつつ、空港独自での追加的な設備投資が困難な場合、必要に応じて何らかの公的な支援の在り方について検討することが望ましい。

② 二次交通の確保

二次交通の確保は、地方への観光客の受入れを促進し、DMO等が地域経営力を発揮する上で不可欠であるとともに、地域経済の活性化にも直結する重要な課題である。現状、地方の観光地では、鉄道やバス等の公共交通が減便・廃止されている地域が増えており、観光客の移動手段が限られ、空港や駅から観光地までのアクセスが不十分なケースも散見される。MaaS(Mobility as a Service)やシェアサイクル等、新たな交通サービスの導入が一部地域で進んでいるものの、全国的な普及には至っていない。

交通インフラの維持コストや観光客のニーズとのミスマッチ、情報発信不足、さらに、広域での交通ネットワーク構築が進まず周遊観光が難しいなど地域間連携の欠如等を踏まえ、国・地方公共団体が中心となって以下の施策を講じることが求められる。

- 二次交通の整備支援:地方空港等と都市を結ぶ交通手段の充実、観光地へのアクセス強化

- 地域交通の持続可能性確保:自治体やDMOと連携した交通計画の策定と財政支援

- インバウンド対応強化:MaaS基盤の整備、タクシーアプリやシェアサイクルの多言語化

- ユニバーサルツーリズムの推進:高齢者や障碍者も安心して利用できる交通環境の整備

- 観光DXの推進:交通情報のデジタル化、多言語対応、キャッシュレス決済の普及

4. その他の重要課題

(1) 観光産業政策の確立

裾野の広い観光産業のバリューチェーン全体(予約、宿泊、移動、消費、決済等を含む)において、国内事業者の収益力の向上に資する産業政策を確立すべきである。国内観光産業のイノベーションや地域経済の好循環を促す戦略的産業として捉え、関係省庁が一体となって支援策を講じることが求められる。

併せて、国際的なレベルプレイングフィールドを確保しつつ、国内事業者がインバウンドのみならずアウトバウンド、さらには広範なグローバル市場にも活路を見出すべく、官民一体で取り組む必要がある。これにより、観光の裾野を世界に広げ、わが国のソフトパワーを含め国際的プレゼンスの向上につなげていくことが期待される。

(2) 高付加価値旅行者の取り込み

高付加価値旅行者#17 は、訪日旅行者全体の約2%(約59万人)に過ぎないが、消費額は約19%(約1兆円)を占めている(2023年時点)。例えば、「アドベンチャーツーリズム」#18は1回当たり消費額が大きく、高付加価値旅行者の誘客に資する分野として注目されている。インバウンド消費額を拡大する上で、消費単価の大きい高付加価値旅行者を確実に取り込む施策の展開が戦略的に重要である。

一方、こうした需要に対応できる国際水準のガイド不足が課題となっている。ガイドには、語学力や地域資源に関する知識に加え、プレゼンテーション能力、エンターテイメント性の高い企画の立案能力等、専門的なスキル(分野によっては高度なアウトドア技能や安全管理能力等)が求められ、育成に相応の時間と費用を要する。専門人材の養成に向けて、ガイドのやりがいや魅力等に関する普及啓発を進めるとともに、スキルに応じて相当の対価・報酬を得られる「職業としてのガイド」を選択する機運を醸成するなどの環境づくりも有効と考えられる。

(3) 観光需要の平準化と多様な観光の推進

日本では旅行需要が大型連休や週末に集中する傾向にあるため、特定の時期における移動や宿泊先等の混雑が、観光客の利便性低下や不満をもたらしている。

こうした中、休暇の取得促進やワーケーション#19、ラーケーション#20といった、新たな形の余暇活動、二地域居住の拡大等を通じた観光需要の平準化は一考に値する。職場の就業規則や働き方、学校の規則等において柔軟な対応を期待しつつ、官民の緊密な連携のもと、新たな形の観光を許容する国民意識を醸成することが肝要である。これらの取り組みによって観光需要が平準化され、観光産業における雇用の安定化にも資することが期待される。

(4) MICE#21の推進

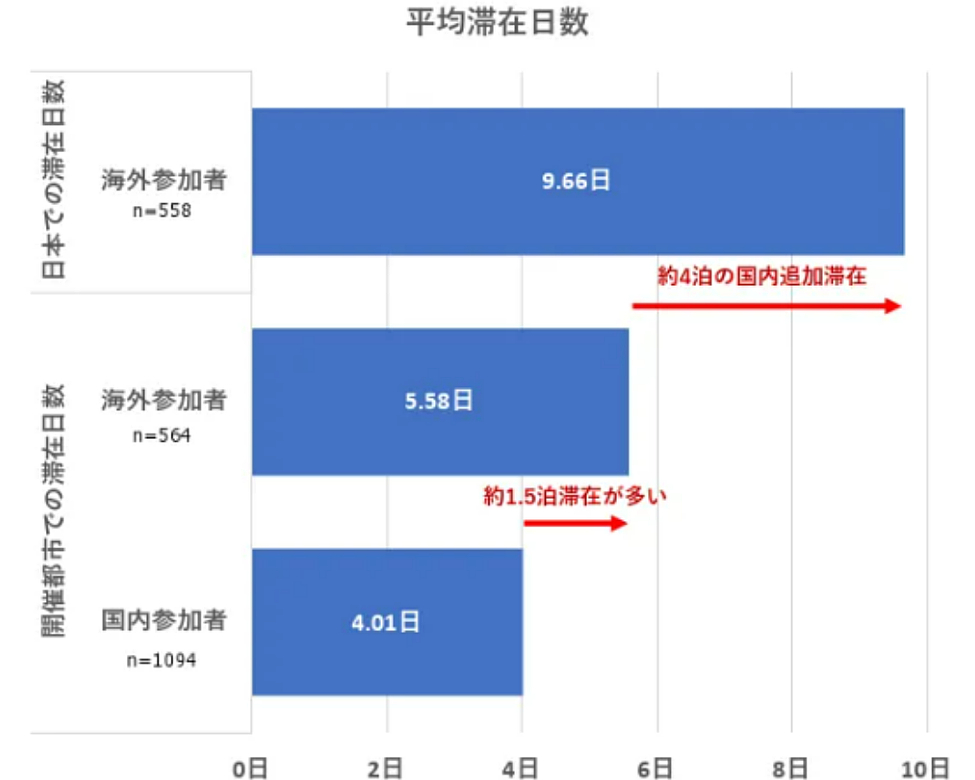

MICEは、地方部への誘客#22や観光需要の平準化に資するのみならず、国際交流の促進や経済効果の波及#23等、多様な効果が見込まれる。とりわけビジネスイベントであるMICEは平日に開催されることが多く、国内旅行の週末需要と重なりにくいため、受入れ側にとってもメリットが小さくないと考えられる。

また、海外からの国際会議参加者は、会期中の滞在に加えて平均約4泊延泊しているとの調査結果もあり、長期滞在型観光との親和性も高い。

さらに、国際交流のプラットフォームとして、海外関係者との交流を通じた新たな知見の獲得やネットワーキングによる共同研究、イノベーションの創出のほか、市民レベルでも多様な国際交流を創出する可能性を有する。こうした草の根交流を通じて、ひいては日本人の国際感覚の涵養やアウトバウンドの増加にも寄与することが期待される。これらの特長を踏まえ、MICEを地方創生や観光戦略の一環として積極的に位置づけていくことが適切である。

MICEの効果を最大限引き出すためには、開催地としての魅力を効果的に国内外に発信していくことが不可欠である。その実現に向けては、MICE誘致を担うコンベンションビューローと、周辺地域はもとより、広域のDMO等の観光関連組織との連携を強化するなど、地域全体としての統一的な受入れ体制の構築が求められる。

(5) 観光関連税制

① 国際観光旅客税の使途のあり方

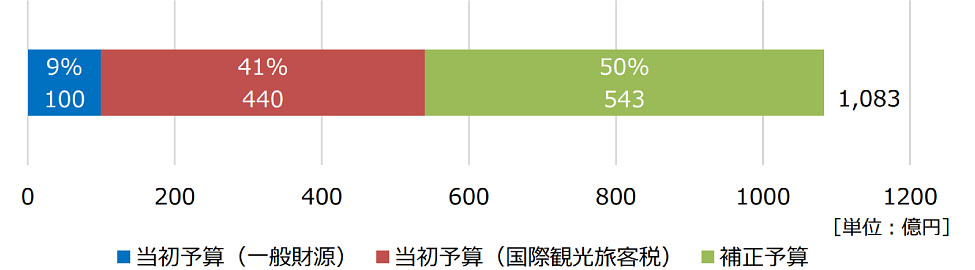

国際観光旅客税(観光財源を確保すべく2019年に導入)については、「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」#24の下、財源充当の考え方として、「受益と負担の関係から負担者の納得が得られること」が基本とされている。

国際観光旅客税(日本から出国する旅客から出国毎に1,000円を徴収)は、2024年度観光庁予算において約4割(440億円)を占めている。

しかしながら、外国人のみならず日本人からも徴収しているにもかかわらず、担税者である日本国民への裨益について理解が得られにくいことが課題となっている。

このため、納得性や公平性という観点からも、同税の使途として日本国民への還元が明確に分かるように、オーバーツーリズム問題への対応はもとより、例えばパスポートの取得#25に対する助成等を含め、アウトバウンドへの支援、さらには人材育成や設備投資等にも充当できるように手当てすることが望ましい。

また、マンガやアニメなどのコンテンツをきっかけに訪日する観光客も多いことから、インバウンドへの貢献が大きいコンテンツ産業の振興に同税を活用することも一案である。

② 宿泊税

一部の地方公共団体においては、宿泊者に課される法定外目的税である宿泊税の導入が進んでおり、インフラ整備やオーバーツーリズムへの対処等、観光振興を通じた地域経済の活性化に資する財源として期待されている。今後、地方部における税収入の増加による財政面での好循環を創出すべく、地域の実情に応じた適切な税額や使途の透明性の確保、その運用のあり方等について検討を深めていくことが望まれる。

(6) アウトバウンドの促進

以上、インバウンドを中心に現状や課題、持続可能な観光立国の実現に向けて講じるべき施策について提言してきたが、観光は本来、双方向(イン↔アウト)かつ互恵的な行為である。然るに、コロナ後も依然としてアウトバウンドが低迷している状態#26は、円安に伴うコスト高の影響が大きいとはいえ、中長期的な観点から、わが国の国際競争力を著しく毀損しかねない問題である。観光・留学・出張等を通じた人的交流やビジネス等が先細りすることは、ひいては海外における日本のプレゼンスの低下を招来する。そこで、以下の取り組みが求められる。

① 渡航手続の簡素化

- ビザ免除の拡大:渡航先の国々と協力し、ビザ不要または簡素化された取得プロセスを推進

② 海外渡航に対する不安払拭とサポート

- 渡航安全情報の発信強化:リスク情報を分かりやすく、リアルタイムで提供

- 海外旅行者向けの安心パック支援:保険やトラブル対応支援アプリの普及を後押し

③ 国際感覚の醸成と教育支援

- 若者の海外体験プログラムの充実:国内での国際交流や留学支援、交換留学を推進

- 語学教育への投資:小中高校段階からの実践的な英語教育を強化

- 国際会議等を通じた交流機会の創出:国際交流のプラットフォームとしてのMICEを活用し市民参加を促進

④ 海外ビジネス展開の支援

- 現地情報の提供・専門家派遣制度:JETRO等の公的機関による支援拡充

⑤ 官民連携の情報発信

- “Cool Japan”の発信を通じた双方向交流:日本文化を起点にした双方向での理解の深化

- SNSや海外メディア等を活用した渡航キャンペーン:旅行先としての魅力を効果的に発信

⑥ その他

- 二国間での姉妹都市交流や文化交流、交換留学等の活発化を目的とした「観光交流年」の取り組み推進

Ⅳ.おわりに

観光に関して経団連が初めて取りまとめた「21世紀のわが国観光のあり方に関する提言 -新しい国づくりのために-」(2000年10月17日)#27を世に問うてからちょうど四半世紀が経過した。この間、観光庁の発足やインバウンドの劇的な伸長をはじめ、わが国の観光は目覚ましく発展した。

こうした中にあっても、「国の光を観る」という観光の本質に変わりはない。しかしながら、世界観光を直撃したコロナが明けた後、円安の加速も相俟ってインバウンド消費が裾野の広い観光産業に裨益する一方、オーバーツーリズムをはじめ、当初想定されていなかった歪みが生じているのも事実である。また、国内観光の回復の遅れや縮小への懸念は、地域活性化を目指すうえでも、無視できないものである。

わが国観光政策の在り方は重要な転換点に差し掛かっていると言っても過言ではない。こうした中、量から質への転換を図りつつ、「リスペクト」と「ウェルカム」の精神のもと、あらためて、「住んでよし、訪れてよし」を両立しうる地域と観光の実現を図っていく必要がある。経団連としては本提言を踏まえ、政府等関係方面への要望にとどまることなく、諸課題の解決に向けて、できる限りの取り組みを進めていく。

- 経団連:持続可能でレジリエントな観光への革新 (2022-01-18)

- 経団連:FUTURE DESIGN 2040 (2024-12-09)

- 観光に関して経団連が初めて取りまとめた提言「21世紀のわが国観光のあり方に関する提言 -新しい国づくりのために-」(2000年10月17日)も踏まえた、政府の対応の一環

- 外国人延べ宿泊者数の内訳(三大都市圏:地方部)は、コロナ禍前の2019年に63%(7,257万人泊):37%(4,309万人泊)であったところ、2024年には69%(1億1,360万人泊):31%(5,000万人泊)へと都市・地方間の差が拡大(出典:宿泊旅行統計調査(2024年速報値))

- 政府は、人手不足がとりわけ深刻と考えられる業種として、「飲食業」「宿泊業」「小売業」「運輸業」「農林水産業」を含む12業種を特定(2025年6月13日閣議決定「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025年改訂版」)

- 例えば、旅館業法におけるフロント規制の緩和(2025年3月通知改正)に伴い、自動チェックイン機器等を通じた情報の照合や本人確認によって、従業員との面接が不要に

- 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025年改訂版」(2025年6月13日閣議決定)

- 昨年の開催実績:経団連観光インターンシップ産学合同報告会を開催 (2024年11月21日 No.3660) | 週刊 経団連タイムス

- 米コーネル大学では、21世紀の観光経営に求められる知識やスキル(例:環境に優しく、効率的かつ公平なデスティネーションの管理に必要な能力やリーダーシップ等)を育成するオンラインコースを提供。Sustainable Tourism Destination Management | Cornell SC Johnson

また、スイスのエコール・オテリエール・ド・ローザンヌでは、ホテルの意欲的なジェネラルマネージャーやエグゼクティブ等を対象にしたMBAプログラムを提供。EHL Hospitality Business & Hotel Management School Switzerland - わが国でも一部大学において、ホスピタリティ・マネジメントや観光産業の経営人材育成に特化した「観光MBA」コースを設置(一橋大学:2018年度、立命館大学:2024年度)

- 【公共交通等の混雑対策】①京都:「観光特急バス」の新設、地下鉄等への誘導、手ぶら観光の拡充、②ニセコエリア:タクシー不足対策「ニセコモデル」の拡大、③蔵王:ロープウェイの変動価格導入の検討、混雑状況可視化、④川越:パーク&ライドの強化、駐車場等の混雑情報発信、⑤箱根:「箱根観光デジタルマップ」を活用した分散・平準化、⑥出雲大社:駐車場料金変動制の導入、⑦小豆島:島内公共交通の充実、混雑情報のリアルタイム発信、⑧銀山温泉:パーク&ライド実施及びシャトルバス運行による渋滞抑制、【マナー違反対策】⑨美瑛:AIカメラを活用した、農地など私有地への無断立入行為の抑制、⑩ 鎌倉・藤沢:カメラ設置による写真撮影時のマナー違反行為の抑制、⑪白川郷:発地国・地域の分析に基づく旅マエを含むマナー啓発の強化、⑫奈良公園・山の辺の道:景観保護活動への観光客の参画、⑬高山:伝統的景観を守るためのマナー啓発、災害時の円滑な情報伝達、【自然環境保護】⑭西表島:エコツーリズム推進法に基づく立入制限の導入、⑮奥入瀬:車両乗入規制の実施、【利用者負担導入の検討】⑯富士山吉田口:登山者数の条件設定及び通行料の導入、⑰ 富士山富士宮口、御殿場口、須走口:登山計画等を事前登録する入山管理システムの導入、⑱阿蘇:EV・自転車活用による環境負荷の低減、【需要の分散・周遊促進等】⑲宮島・宮島口:宮島側ターミナルの改良、混雑状況可視化、⑳浅草:浅草寺周辺の混雑対策、㉑佐渡:島内二次交通の強化、周遊の促進、㉒高野山:データを活用した参拝観光客の分散・平準化、㉓仁淀川流域:新たな観光スポットの受入環境整備、周遊コンテンツの充実、㉔秩父:AIカメラを活用した混雑予測情報のリアルタイム発信、㉕大月:富士山周辺エリアにおける新たな周遊コンテンツの造成、㉖那覇:首里城周辺における駐車場混雑情報発信や公共交通の利用促進

- 観光庁「インバウンド消費動向調査」(2024年)によれば、インバウンドが訪日前に期待していた事項として「日本食を食べること」が占める割合は82.2%(第1位)

- 景観や祭事等、本来観光目的ではない資源については、観光の観点からだけでなく地域や関係者との認識共有・連携のもと、本来の目的や価値を毀損することがないよう配慮する必要

- 経団連「FUTURE DESIGN 2040」(2024年12月9日)

- マーケティング戦略の観点から食事や体験等に係るインバウンド消費額を的確に把握すべく、例えば入域外国人観光客に対して情報提供等を行うアプリ等の導入 等

- Customs:税関、Immigration:出入国管理、Quarantine:検疫

- 観光庁の「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりに向けたアクションプラン」(2022年5月公表)では、「高付加価値旅行者」を「訪日旅行1回当たりの総消費額100万円以上/人の旅行者」と定義

- ①アクティビティ体験、②自然体験、③文化体験のうち、2つ以上の要素で構成される旅行(Adventure Travel Trade Associationによる定義)

- 仕事(work)と休暇(vacation)を組み合わせた造語。旅先や非日常の場所で仕事をしながら休暇も楽しむ新しい働き方

- ラーニング(learning)とバケーション(vacation)を組み合わせた造語。学校だけでは得られない学びを目的に、平日に学校を休んでも、定められた日数までは休みにカウントしない制度

- MICE:Meeting(会議・研修)、Incentive travel/tour(研修旅行)、Convention(コンベンション)、Exhibition(展示会)またはEvent(イベント)。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等を指す総称

- 2024年の三大都市圏以外(=地方部)における国際会議の開催件数は全体の44%(出典:ICCA(国際会議協会)資料)

- 2023年の国際MICE全体の経済波及効果は約8,923.3億円。観光庁 令和6年度 MICEの経済波及効果算出事業 報告書

- 2021年12月24日観光立国推進閣僚会議決定(2024年12月27日一部変更)

- 日本人のパスポート所持率は17.8%(2024年)と、主要諸外国(韓国40%、台湾60%、アメリカ50%)に比べて相当低いのが現状

- アウトバウンドは2023年962万人、2024年1,301万人と、2019年の2,008万人には回復していないのが現状。データ一覧 | 日本の観光統計データ

- 経団連意見書:21世紀のわが国観光のあり方に関する提言 (2000-10-17)