一般社団法人 日本経済団体連合会

はじめに

AZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)構想は、2022年1月、日本政府が提唱したイニシアティブである。EU主導で画一的な形で脱炭素を実現する動きが顕著であったなか、各国の事情に応じた多様な道筋により、アジアの脱炭素化・経済成長・エネルギー安全保障の同時実現(トリプルブレークスルー)を目指し、提唱したものである。本構想に賛同した東南アジア9カ国及びオーストラリアをパートナー国として、AZECは2023年3月に第1回閣僚会合を開催した。

2024年7月、経団連は「AZEC構想の推進に関する提言#1」(以下、一次提言)を公表し、「AZECワイドでの政策・制度面での連携・協調」と「脱炭素化個別プロジェクト(以下、個別プロジェクト)の支援」を車の両輪に推進すべきと訴えた。同年10月に開催された第2回AZEC首脳会合では、一次提言を概ね反映する形で「今後10年のためのアクションプラン#2」が取りまとめられた。

国際情勢に目を転じると、ロシアのウクライナ侵略や中東情勢等の地政学リスクの増大により石油・ガスの安定供給が脅かされるなか、エネルギーコストは高止まり基調が続いている。加えて、人口増加や経済成長、電化の進展等に伴い電力需要は拡大の一途を辿り、世界的にエネルギー安全保障の重要性が増している。EUでもエネルギー供給の多角化を進めるとともに、2024年9月のドラギレポートを機に、自身の国際競争力低下への警戒感から、脱炭素化と産業競争力向上の両立という現実路線へと転換しつつある。わが国が提唱してきた「多様な道筋」の必要性への理解が浸透してきている。一方、米国は再度パリ協定からの離脱を宣言したものの、CCS、原子力をはじめ、自国の技術とエネルギー安全保障の強化を目指す連邦政府の支援や、企業・州レベルでの気候変動対策への取り組みは、引き続き進められている。

自然災害の激甚化や気温上昇など気候変動が深刻化するなか、多様な道筋とトリプルブレークスルーを目標とするAZECの意義は増している。AZEC第1号案件としてムアララボ地熱発電拡張プロジェクトの融資契約が締結されるなど、個別プロジェクトは進展しつつあり、本構想に曙光が差している。

パートナー国において省エネ製品や脱炭素化技術等を巡り、諸外国との競争がますます激化している。AZEC提唱国たる日本政府には、引き続きリーダーシップを発揮し、よりスピード感を持って個別プロジェクトの実績を積み上げ、構想を着実に具体化することを求めたい。

日本経済界のAZECへの期待は高い。経団連は、来るAZEC首脳会合・閣僚会合に向け、政策協調ならびに個別プロジェクトを推進するための施策を、ここに改めて提言する。

1.AZECに対する評価・課題

本提言とりまとめに先立ち、経済界のAZECに対する期待や課題意識を把握すべくアンケートを実施#3したところ、約100社から回答を得た。

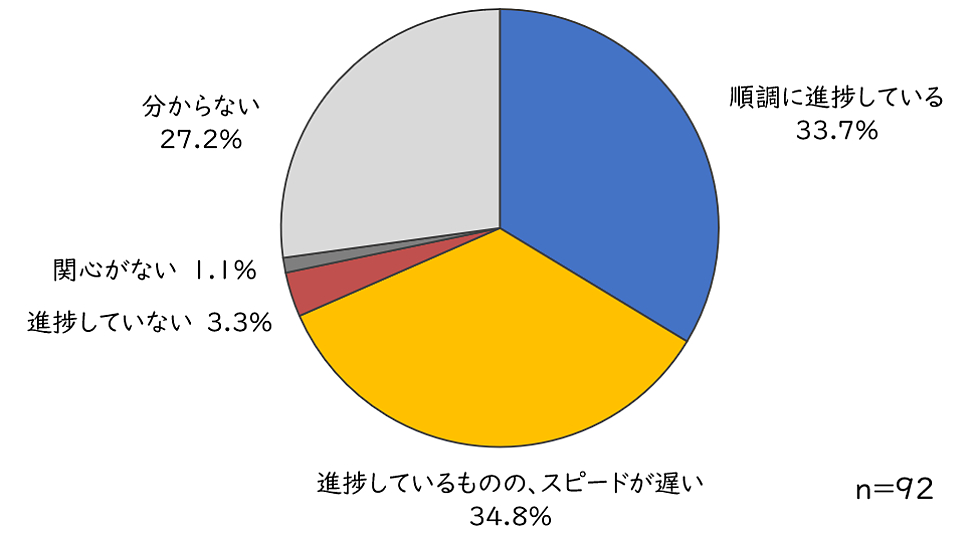

「AZEC構想の進捗状況」について、回答企業の34%が「順調に進捗している」と評価する一方で、35%が「進捗しているものの、スピードが遅い」と回答するなど、個別プロジェクトの速やかな進展と、そのための実効性のある施策の推進について、期待と課題があることを表す結果となった。

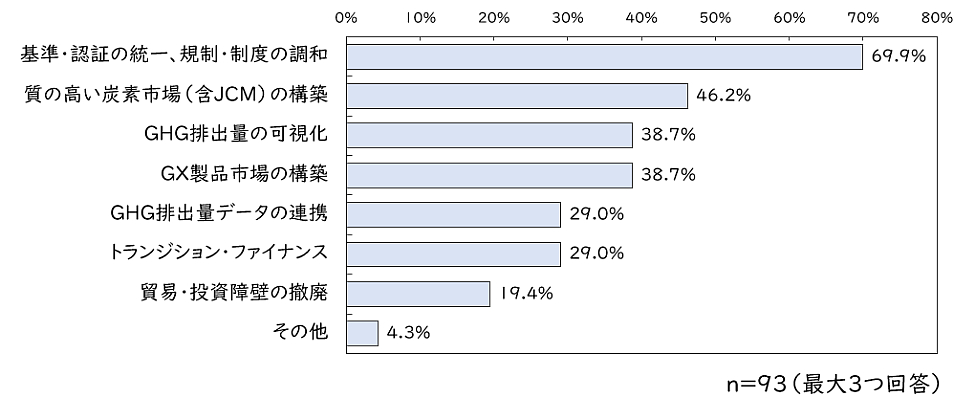

「AZEC構想で特に進めるべき施策」について、「規制・制度の調和、基準・認証の統一」(70%)に続き、「質の高い炭素市場(含二国間クレジット制度(JCM))の構築」(46%)、「GHG排出量の可視化」(39%)、「GX製品市場の創出」(39%)の順に回答が多かった。

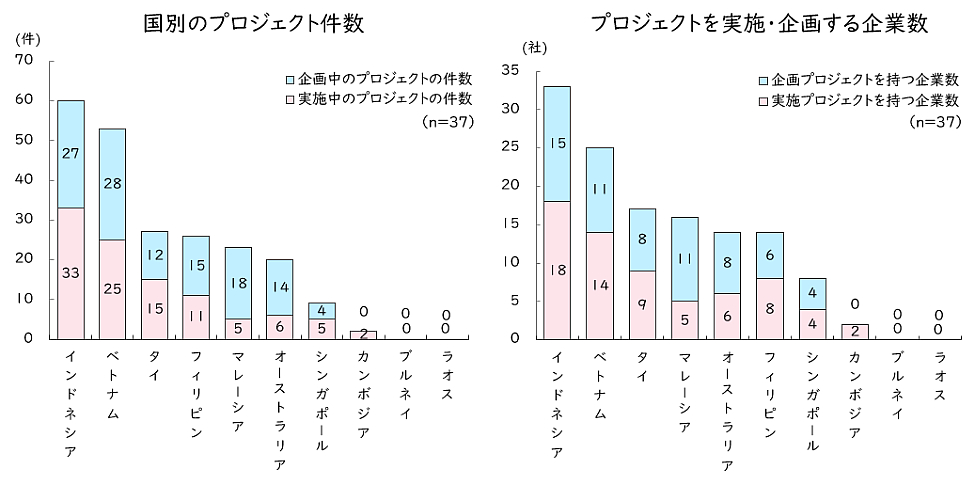

「貴社・グループ会社における脱炭素化に資する個別プロジェクトの推進状況」について、約半数(46%)が脱炭素化に資する「実施・企画中のプロジェクトがある」と回答した。このうち特にインドネシア、ベトナムにおける個別プロジェクトが多く、かつ両国においては1企業が複数のプロジェクトを実施・企画している。

なお、「実施・企画中の脱炭素関連プロジェクト」合計220件に対し、特に直面する課題・要望が大きいプロジェクトについて、具体的な課題が寄せられた(79件#4)。

2.AZECワイドでの「政策協調」の推進

日本経済界は概して個別プロジェクトの推進に関心が高い。日本政府・パートナー国政府は、「個別プロジェクト」の推進と併せて、その基盤となる「AZECワイドでの政策協調」を車の両輪として推進すべきである。その際、下記項目を含めた各政策分野の実現に向けて時間軸を明確にし、それに沿って実行していくことが重要である。

(1)GHG排出量の可視化・データ活用

GHG排出量の可視化は、企業・政府が排出削減策を講じるための基盤であり、これを推進することは脱炭素化への第一歩となる。企業にとっても、国際的に要請が強まるScope3開示や、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)に準拠したサステナビリティ情報開示基準に対応し、さらには脱炭素化に投資機会を見出す様々な国際的な資金をアジアに呼び込むうえで重要である。

また、国境を越えた排出量データの連携により、サプライチェーンにおける排出削減量の可視化やトレーサビリティの確保が可能となり、効率的な排出削減の取り組みに資することが期待される。

① GHG排出量の可視化

GHG排出量を可視化すべく、AZECパートナー国(以下、パートナー国)において、GHG排出量の算定・報告制度の充実を図る必要がある。また、進出企業は各国法令に基づき異なった対応を求められ、多重の負担が生じていることから、昨年の一次提言で求めた通り、将来的にはAZEC域内での算定ルールを統一すべきである。

算定ルールの統一にあたっては、国際的に広く採用されているGHGプロトコルとの互換性を確保することが現実的と考えるが、クレジットによるオフセット認定、廃棄物の原燃料利用に伴う直接的なCO2排出量の控除等、GHGプロトコルにおける課題の解消が求められる。こうした点を踏まえつつ、民間の様々な取り組みを上手く活用しながら、本年5月に立ち上がったAZEC・DCM国際会合等の場も活用し、統一の算定ルール策定に向けた議論を開始すべきである。

なお、わが国で事業を行う企業の多くは、SHK制度#5とGHGプロトコルの2種類の算定を行う必要性に既に直面していることから#6、日本国内においても、算定負担軽減を図る制度の改善が重要である。

② データ活用のユースケースの展開・拡充

国・業種・組織の垣根を越えて、信頼性のある多様なデータ連携を可能とする仕組みである「産業データスペース」への国際的な関心が高まる中、日本においても、国際相互運用可能な産業データスペースの構築に向けた官民の議論が進展している。産業データスペースの構築とユースケースの創出を早急に進め、日本企業・業界の実践を通じて得られた知見をパートナー国に展開していくことが重要である。

具体的には、業界団体が中心となって進めている協調領域におけるユースケース#7やウラノス・エコシステム・プロジェクト制度に選定されたユースケースについて、パートナー国展開にあたってのニーズ創出等の支援も視野に入れながら、官民が連携・協調して取り組むべきである。その際、パートナー国が互いのデータの保管や越境利用に関する共通ルールなどを定めることが重要である。

将来的に、パートナー国における国際相互運用可能な産業データスペースの構築も視野に入れつつ、GHG排出量データの連携に関する議論を開始すべきである。

(2)グリーン製品等の普及

カーボンニュートラルの達成に向けた取り組みの一環として、優れた省エネ製品や脱炭素化技術等(以下、グリーン製品等)を、スピード感をもってAZEC域内に普及することが肝要である。そのためには、AZEC域内で可能な限り脱炭素化等に関する基準・認証の統一および規制・制度の調和を図るとともに、グリーン製品等の環境価値を訴求する指標の活用が有効である。まずはAZECの下で、カーボンニュートラルに向けた各国の多様な取組状況に応じて、環境価値が公平・公正に評価されるグリーン市場の創造を目指すべきである。さらには、他国・他地域への拡大を検討することが求められる。

① 基準・認証の統一、規制・制度の調和

前述のアンケート結果でも示された通り、基準・認証や規制・制度に対する企業の関心は極めて高い。

日本政府は「新たな国際標準戦略#8」(2025年6月)を策定し、8つの戦略領域のうちの1つに環境・エネルギーを掲げ、ASEAN各国をはじめ国際連携強化を明記している。また「ASEAN経済共同体戦略計画(2026年~2030年)#9」(2025年5月)においても、産業競争力強化のために国際標準の採用および整合性確保を促進するとしている。各国・地域の取り組みを注視しつつ、国際相互承認制度を活用するとともに、規制の調和・規格の普及に取り組むべきである。

(ⅰ)日本が先行する技術分野

新技術に関しては、研究開発段階であるために様々な基準が未整備である場合がある。例えば、ペロブスカイト太陽電池は日本発の技術であり、原料の面からも優位性を持つ分野#10であるものの、性能評価技術を持つ機関は限られており、その方法も統一されていない#11。なかには、カーボンリサイクルコンクリートのような日本の先行的な取り組みによって既にEPD認証#12を取得しているケースもある。こうした国際基準への対応を参考にしながら、日本が先行する分野においては、日本基準をパートナー国はじめ世界に働きかけるべきである。

(ⅱ)自動車用燃料

脱炭素化の推進にあたり、現実的なCO2削減策の実行がますます重要となるなか、CO2排出係数が低い燃料への注目が高まっている。なかでもバイオ燃料は、ICE(内燃エンジン)車でも使用可能であり、直ちにCO2排出削減が可能である。

バイオ燃料の普及拡大にあたっては、食料や環境等への影響抑制や持続的な供給可能性への最大限の配慮が求められている。農業政策と適切に連動させ、持続可能なバイオ燃料の普及拡大を進めることが出来れば、アフォーダブルなCO2削減の選択肢としてだけでなく、地域の雇用・経済、エネルギーセキュリティにも貢献しうる。日本政府には、パートナー国はじめ政府間対話を通じて、バイオ燃料をはじめとする低炭素燃料等の共通の算定基準の普及、国際認証制度の整備等、普及拡大に向けた制度設計・整備に向けたリーダーシップを求める。

加えて、とりわけ自動車に関し、資源循環によるカーボンニュートラルやネイチャーポジティブへの貢献も非常に重要である。パートナー国が連携して、廃車から発生するプラスチックや電池材料などの資源循環促進策を共同で検討・実施していくべきである。

(ⅲ)航空燃料

国際航空分野のGHG排出はNDC(Nationally Determined Contribution:国が決定する貢献)の対象外であり、国際民間航空機関(ICAO)が定める「国際航空のためのカーボン・オフセットおよび削減スキーム(CORSIA)」に基づき民間航空会社がCO2削減の責を負っている。同時に、各国・地域はNDC達成のため、GHG排出抑制や新エネルギー転換に向けた規制・税制を導入しており、その対応に係るコストを国際民間航空会社が負担する事例が発生している。

例えば、EUにおいては燃料供給事業者に対する「持続可能な航空燃料 (SAF:Sustainable Aviation Fuel)」の供給義務化(施策名:RefuelEU)が施行され、EU域外の国際民間航空会社もSAFコストを負担している一方、SAFの環境価値をCORSIAへ申告することは認められていない。国際航空運送協会(IATA)は、コスト負担のあり方や環境価値の移転について課題視するとともに、国際航空におけるCORSIAスキームの存続・維持を訴えている。

そこで、アジアを含む各国においてSAFの供給義務化が計画されているなか、AZECの枠組みのもと、各国独自の規制・制度の乱立を避け、アジアの豊富な原料活用を念頭に置いた技術協力や投資促進、環境価値の移転スキームの確立などを進める形で、CORSIAを前提とした国際航空の脱炭素化を推進すべきである。

(ⅳ)舶用燃料

国際海運においては、国際海事機関(IMO)による新たな燃料規制のためのMARPOL条約改正案が今年4月に基本合意(承認)された。今年10月に開催予定のIMO臨時会合で採択されれば、2027年に条約が発効し、2028年1月から適用開始される見込みである。今般の条約改正案には、燃料GHG強度(GFI:GHG Fuel Intensity)#13は海上排出のみでなく生産時排出も含む燃料ライフサイクル全体(Well-to-Wake)での規制とすること、持続可能な燃料認証制度のリストが2027年3月1日までに公表され、以後定期的にアップデートされることなどが盛り込まれている。

欧州では欧州寄港の外航船に対するWell-to-Wakeでの燃料規制が制度化されているものの、舶用燃料生産時のGHG排出量の算定について統一的な国際標準は存在していない。国際海運のGHG排出に対しては、グローバルに一本化された規制を設けることが望ましいが、条約改正案の通りWell-to-Wakeでの規制が導入されれば、グローバルに管理されるべき海上GHG排出だけでなく、本来、生産各国で管理していくべき陸上GHG排出もグローバル規制の範疇に包含されることになる。

今後、AZECにおけるGHG排出量の算定に関する議論と、IMOにおけるWell-to-Wakeでの燃料規制の議論が平行して進むことが想定される。特に舶用燃料を生産する計画を有するパートナー国とともに、両議論をどのように整理していくか協議すべきである。

(ⅴ)低炭素水素・アンモニア

水素について、水素バリューチェーン推進協議会(JH2A)では、低炭素認証に必要な炭素集約度算定法のISO取得に向けて取り組むとともに、算定法を適用する低炭素水素認証制度に関する議論にも参画している。また、アンモニアについては、クリーン燃料アンモニア協会(CFAA)を中心に、燃焼ボイラ等の国際標準化の取り組みが進められている。日本企業が有する技術・製品の各国展開を含め、低炭素水素・アンモニアのAZEC域内での活用を推進するためにも、日本政府は、サプライチェーン全体を俯瞰したうえで、体系的・戦略的にこうした民間の国際標準化活動を後押しすべきである#14。

② 環境価値指標

グリーン製品等の普及を図るためには、その環境価値を国内外の消費者、企業、政府が理解し、実際に対価を払って購入することが必要不可欠である。とりわけ、脱炭素製品について、その開発・生産等には概して多額の投資を要する一方で、消費者等にとっては省エネ製品のような機能の差異(使用に伴うコストの低減等)を見出しにくいことから、企業にとっては投資回収の予見性の判断が難しい。そこで、グリーン製品等の環境価値を消費者等が見極められるような指標の策定・普及が大きな課題である。

しかしながら、足下、パートナー国や産業毎にエネルギー政策の状況や気候変動対策の進捗、市場環境、投資対象、限界削減費用などが異なるのが実情であり、それによってグリーン製品等の価値も変わってくる。したがって、トランジション期においては、国際的に認知度の高い製品カーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Product)のみならず、排出削減の効果の適切な配分を考慮したCFP(Allocated CFP)、削減貢献量#15等も活用することが望ましい。

検討に際し、環境価値は、製品ライフサイクル全体での排出削減に由来するものであり、使用段階でのエネルギー消費量の低減(省エネ)、原材料製造のプロセス・燃料転換、資源循環を通じた廃棄時のGHG排出の低減等、企業の脱炭素化に向けた努力が適切に反映されなければならず、その努力の成果は国・産業・製品毎に時間軸が異なることを念頭に置く必要がある。また、資金調達とも結びつくよう、金融機関・投資家の企業評価における活用の在り方を検討することも重要である。

3.「脱炭素化個別プロジェクト」の推進

(1)ロードマップの策定・充実、体制整備

企業のグリーン投資の予見性を高めるため、パートナー各国において、グリーン製品等の導入時期や、重点投資分野、エネルギーミックスの見通しなどを含めたロードマップの策定・充実を進めることが重要である。東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)内に設立された「アジア・ゼロエミッションセンター」は、パートナー国におけるエネルギー移行促進や脱炭素化に向けたビジョン、ロードマップ、政策の策定を支援する#16こととされており、その役割を果たすことを期待したい。併せて、脱炭素化を推進する専門人材の育成・強化も重要であり、日本政府としても、分野別投資戦略はじめ様々な知見や経験を基にパートナー国政府を支援すべきである。

そのうえで、個別プロジェクトを推進していくにあたり、当該国官民との協議は極めて有益である。日本は、ベトナム、インドネシア、フィリピン、タイとの間で二国間の官民協議の枠組みを設けている。なかでもベトナムでは、新しい日越共同イニシアティブの下に設けられたAZEC/GX推進WTにて第一弾のパイロットプロジェクトを選定するなどの一定の進捗が見られる。こうした枠組みを引き続き積極的に活用するとともに、他のパートナー国にも拡大することが重要である。二国間の政策協調、制度改善および個別プロジェクトの推進を同時並行で進めて成功モデルを作り、AZEC全体に展開することで、プロジェクトを組成・実施するための事業環境の整備等を進めるべきである。

(2)日本政府による情報提供・支援体制の充実

企業がパートナー国にて個別プロジェクトを進めるにあたっては、当該国政府の注力分野や支援措置、市場動向などの情報が必要となる。日本政府は、こうした情報を企業に提供し助言する支援体制の構築・充実を図るべきである。加えて、グローバルサウス未来志向型共創等事業補助金(グローバルサウス予算)、日ASEAN統合基金(JAIF)、NEDOの海外実証、国際協力機構(JICA)の民間連携事業など多くの公的支援ファシリティが用意されているがゆえに、どの制度が自社に最適か分かりにくいという声が寄せられている。支援制度を整理し、企業にわかりやすい形での情報提供を求める。

また、日本では、グローバルサウス予算の申請に際し、当該個別プロジェクトが「AZEC案件」と認められれば加点評価される場合があるが、必ずしも採択が約束されるものではないなど、企業にとってメリットが感じづらいといった指摘がある。そこで、同予算のうちAZEC案件に特化した予算を設ける、あるいは100%補助や委託事業(100%公的資金)の形での公募を行うべきである。

さらに、上記公的支援メニュー等のスキームにおいて、グリーンスチール等の日本製GX素材を活用した個別プロジェクトを対象に、金利・返済期間、付保率、保険料、助成金額等の優遇支援制度を創設するとともに、パートナー国が当該素材を活用するような制度整備を支援すべきである。GX素材の活用によって生じるコストアップを上回るインセンティブを提供することにより、個別プロジェクトにおけるGX素材の活用を誘発し、日本国内におけるGX製品市場の拡大も期待される。

(3)ファイナンス

ASEAN全体で見込まれるグリーン投資機会は2016年~2030年の間で累計3兆ドルにのぼるとの試算がある。しかしながら、政治や為替、契約履行に係る不安定性や、低い収益性と高い信用リスク等が障壁となり、実際の投資額は到底試算額に達しないペースにあるのが現状である。民間金融機関にとって、投資回収の予見性および事業の適格性の判断と信頼性の確保が課題となっている。とりわけ、トランジション事業の推進は、ファイナンスド・エミッションの増加にも繋がることから、レピュテーションリスクともなる。

また、アジアでは融資による資金調達が中心で、債券市場も小さいため、国際的に主流となりつつある国際資本市場協会(ICMA)等のアプローチだけでは、旺盛で多様なアジアのトランジション需要を賄うことは難しい。パートナー国の資本市場の発展を図りつつ、国情に応じたトランジションを後押しすべく、ICMAに基づくアプローチより広い視点からトランジションを捉えるとともに、グリーン・ウォッシュやカーボン・ロックインといった懸念にも適切に対応すべきである。

かかる観点から、パートナー国の官民が連携し、各国のNDCや長期目標実現に資するトランジション・ファイナンスの支援対象となる案件を明確化し、それらの実効性を高めるための政策等を通じて、信頼性・投資予見性を高める必要がある。その一環として、日本政府が策定・公表しているトランジション・ファイナンスの基本方針や分野別のロードマップも、技術開発の動向や政策環境の変化などを踏まえつつ、分野毎の必要性に応じて、適宜改訂を進めることが求められる。

実際の資金供給にあたっては、出融資・保証・グラント性の高い資金や補助金など、国や案件によって様々なニーズがある。AZEC域内の個別プロジェクト推進に資する日本政府の様々な公的支援ファシリティ#17や日本政府が拠出する国際機関の資金#18を、国や案件#19に応じて有機的・戦略的に活用できるような仕組みを検討していくべきである。特に公的機関からの一部出資や、債務保証等のより一層の拡充が求められる。

足元の具体的な進め方として、例えば、これら公的機関やERIAを含む国際機関が、上記(3.(1))官民協議の場を活用して議論し、企業は各機関の支援ファシリティを活用しながら具体的な連携を図っていくことも一案である。中長期的には、世界銀行やADB等の国際開発金融機関(MDBs)主導によるブレンデッドファイナンスのように、民間資金を呼びこみながらAZEC域内の個別プロジェクトを資金面で支えるようなファイナンス枠組みや、日本や国際機関のみならずパートナー国の資金も動員するような仕組みを構想し、実現に向けて動かしていくことが望まれる。

なお、日本国内では民間主導のイニシアティブであるアジア・トランジション・ファイナンス・スタディ・グループ(ATFSG)や金融庁とASEAN金融当局が推進するアジアGXコンソーシアムにおいて、トランジション・ファイナンスに関する議論が進められている。これらの取り組みにおける議題およびこれまでの議論を整理・共有することで、トランジションの定義および具体的な支援の方策とその時間軸について、効率的に議論を深めるべきである。

(4)JCMのパートナー国拡大・活用促進

二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)は、パートナー国におけるわが国の優れた脱炭素技術・製品・サービス・システム・インフラ等の普及と対策の実施を通じて、GHG排出削減・吸収に関する効果を定量的に評価し、その成果を日本とパートナー国で分け合う制度であり、両国のNDC達成に活用できる。

① パートナー国の拡大

日本はこれまで31か国とJCMを構築し、270件以上のプロジェクトを実施している。現在、マレーシアとのJCM構築に向けた政府間協議が進んでいるところ、早期に構築すべきである。加えて、パートナー国のうち豪州ほかとの構築についても期待したい。

② 活用促進

JCMプロジェクトを組成し推進するうえで、手続に関する共通ルールの整備、承認・発行プロセスの簡素化・透明化の確保が課題である。

現在、事業概要書(PIN)、方法論、プロジェクト設計書(PDD)など複数回に亘る二国間合同委員会の承認が求められたり、あるいは相手国毎に個別対応を要したりするなど一連の手続きに相当な時間がかかっている。書類の様式が予告なく変更された事例や、案件が少ないために合同委員会の電子承認が行われないという事例も確認されている。そこで、日本・相手国の政府間の適切な情報共有や、ルール変更の可能性に関する事前周知、クレジットの継続発行の担保#20などを通じ、事業としての予見可能性を高めるべきである。

また、同様のプロジェクトの内容であっても、各相手国との二国間合同委員会で都度方法論の承認を得る必要があるため、パートナー国を含むJCMパートナー国全体での方法論やガイドラインの共通化も一案である。加えて、現状、地球環境戦略研究機関(IGES)や一部企業が方法論の作成を支援しているが、方法論の作成者の増加にも取り組む必要がある。

今後、JCM案件の形成・実施を更に強化するには、日本政府による既存の公的支援の改善・拡充と、民間JCMの推進が不可欠である。まずは現状の関係省庁・機関による設備補助、実現可能性調査、実証等に係る補助事業の予算や支援対象を拡充すべきである。プロジェクト・サイクルを間断なく一気通貫で支援すべく、省庁横断的に取り組むことが極めて重要である。

具体的には、採択基準やクレジット配分の明確化、日本企業が国際競争力を有する分野・技術への採択事業の拡大#21、予算の大幅な増額(個別の補助金額・補助率及び補助上限の拡大等)、要件の柔軟化(事業実施期間の制限緩和、現地法人契約への適用等)、モニタリング負担の軽減等が必要である。

また、最初の方法論を推進する企業には大きな負担がかかっている。方法論やクレジットの配分等に係る相手国政府との交渉に際し、日本政府の支援を強化すべきである。加えて、民間JCM推進のために、JCMクレジットの価値の可視化等による投資予見性の向上、本邦技術の利用や出資等に拘らないオフテイクのみの関与でのクレジット取得も認める必要がある。

おわりに

気候変動対策は世界が一丸となって取り組まなければならない課題である。地球規模でのカーボンニュートラルを実現するため、各国・地域の実情に応じた多様な道筋を確保しつつ、必要な対策を着実に推進することが求められる。

多様なトランジションとトリプルブレークスルーを目指すAZECはその先駆けとなり得るものであり、長年かけて築いてきた日本とアジアとの関係をさらに強固なものとする有効なツールにもなる。

中長期的なアクションプランの策定やAZEC・DCM国際会合の発足など、AZEC構想を具体化するための枠組みは整いつつある。日本を含めたパートナー国における官民の関心を継続的に高めていくため、今後重要なのは、個別プロジェクトを速やかに実装させ、実績を積み上げていくことである。それにより、より多くの主体がAZECへの認知・理解を深めていく。日本はじめパートナー国の実行力に大いに期待したい。

- https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/052.html

- https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100737978.pdf

- 「AZEC構想の推進に向けたアンケート」は2025年4月25日~5月30日に関係委員会(環境委員会、資源・エネルギー対策委員会、アジア・大洋州地域委員会)企業計414社を対象に実施し、97社から回答を得た。回答率は約23%。

- うち、公表可能な18件に関する具体的な内容を別表に記載。

- 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度。「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)に基づき、温室効果ガスを⼀定量以上排出する事業者に、⾃らの排出量の算定と国への報告を義務付け、報告された情報を国が公表する制度。

- GXリーグおよび2026年度から本格稼働するGX-ETSでは、SHK制度を基本とする算定方法を用いることとされている。これらとSHK制度との間で算定負担の重複を防ぐことも重要である。

- WBCSD(World Business Council for Sustainable Development:持続可能な開発のための世界経済人会議)の「PACT(The Partnership for Carbon Transparency:炭素の透明性のためのパートナーシップ)」、電子情報技術産業協会(JEITA)の「Green x Digitalコンソーシアム」や、電池サプライチェーン協議会でのCFP算定の取り組みなど。

- https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html

- 「ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026–2030」

P8 “Objective 1.8. Advance the harmonisation of standards, technical regulations, and

conformity assessment procedures”

https://asean.org/asean-economic-community-strategic-plan-2026-2030/ - 経済産業省 日本産業標準調査会(JISC)基本政策部会が本年6月に取りまとめた「新たな基準認証政策の展開-日本型標準加速化モデル 2025-」において「実用化段階の技術における市場獲得を目指す分野」として、パイロット5分野のひとつに指定された。

- 日本の産総研(産業技術総合研究所)、アメリカのNREL(National Renewable Energy

Laboratory)、ドイツのFraunhofer(フラウンホーファー)研究機構など。

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20221124.html - ISO14025に準拠し、自社製品の環境情報を透明性高く算定・開示する国際的枠組み。

- 船舶における燃料の消費エネルギーあたりのライフサイクルGHG排出量のこと。

- 水素・アンモニアは、経済産業省 日本産業標準調査会(JISC)基本政策部会が本年6月に取りまとめた「新たな基準認証政策の展開-日本型標準加速化モデル 2025-」において、パイロット5分野のひとつに指定された。

- 現在、WBCSDによる「Guidance on Avoided Emissions」やIEC国際規格、業界団体等のイニシアティブを中心に、算定方法や開示に関する規則に関する議論が進められている。

- 「AZEC首脳共同声明 今後10 年のためのアクションプラン」(2024年10月11日)

- JBIC、NEXI、JICA、脱炭素支援機構、日本政策投資銀行(DBJ)、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)、グローバルサウス未来志向型共創事業などの補助金。

- アジア開発銀行(ADB)など。

- 例えばLNGのサプライチェーンに対して、JBIC、NEXI、JICA等により強力な公的支援を実施していくべきである。

- 例えば、仮にJCMパートナー国側の都合等により、JCM協定書が無効となった場合の登録プロジェクトからのクレジットの継続発行。

- 水素、アンモニア、合成燃料、バイオマス、コージェネレーション、廃棄物焼却発電、ボイラ、ガスタービン、燃料転換、蓄電、海水淡水化、製造関係の省エネ・省資源等の技術、スマートシティ、スマートモビリティ、CCUS、森林、農業等