一般社団法人 日本経済団体連合会

1.はじめに

現在、政府において、今後5年間のわが国の物流政策の基本方針を示す新たな総合物流施策大綱(以下、次期大綱)策定に向けた議論が進められている。現行の総合物流施策大綱(計画期間:2021年度-2025年度)では、物流DXや標準化によりサプライチェーン全体を最適化すること、労働力不足に対応した構造改革と労働環境の改善、持続可能な物流ネットワークの構築を柱としてきた。しかしながら、2025年6月時点での施策の進捗状況では、約7割の項目が未達と評価され、更なる取り組みが求められている。

こうした状況を踏まえ、本提言では、物流を取り巻く現状を、①2024年問題を契機とした輸送能力不足への対応、②インフラ老朽化と災害の激甚化、③国際物流拠点としての地位の低下と捉え、目指すべき施策の方向性を、物流の持続可能性確保と成長戦略としての物流政策と位置付けた。そのうえで、今後5年間で取り組むべき具体的施策を、「商慣行の見直しに向けた経済界・消費者の意識改革」、「新モーダルシフトの推進」、「物流現場のスマート化」、「国際競争力強化・成長戦略に資する施策」、「グリーントランスフォーメーションの推進」、「分野横断的な政策」の6つに整理した。

政府においては、強いリーダーシップのもと、本提言に記載した施策の多くを次期大綱に反映させ、物流の持続可能性を確保しつつ成長産業化に向けて、物流政策を展開することを強く期待する。

2.現状と目指すべき政策の方向性

2-1.現行の総合物流施策大綱の進捗

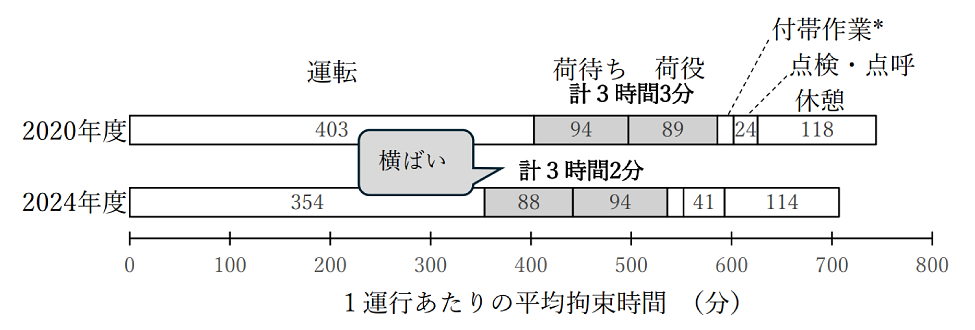

現行の総合物流施策大綱(計画期間:2021~2025年度)は、①物流DXおよび標準化・効率化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化、②時間外労働の上限規制の適用を見据えた労働力不足対策の加速と物流構造改革の推進、③強靭性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築の3つを柱としている。これらの施策に係る2025年6月に公表されたKPI達成状況は表2-1に示す通りであり、約7割の項目が「達成にはさらなる取組が必要」に分類されている。今後さらに取り組みが必要な項目としては、トラックドライバーの荷待ち時間の削減やトラックの積載効率の向上などであり、次期大綱に向けて更なる施策が求められる。

図表2-1.現行の総合物流施策大綱のKPI達成状況#1

2-2.物流を取り巻く現状と課題

(1) 2024年問題への対応

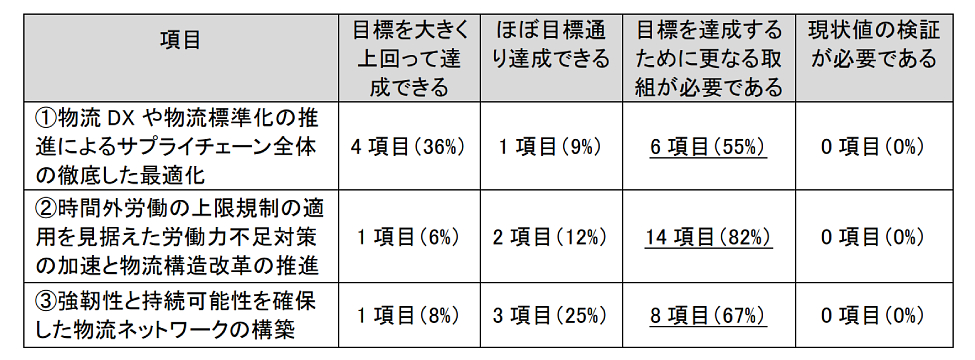

わが国の貨物輸送はトンベースで9割超#2を自動車に依存している。こうしたなか、2024年4月にトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用され、何も対策を行わない場合には、2030年に輸送能力の約34%が不足するとの試算#3が示された(以下、2024年問題)。この見通しを受け、政府はトラックドライバーの負担軽減策などを盛り込んだ政策パッケージを打ち出した。2025年3月に開示された施策の効果の試算では、積載効率には一定の向上が見られたものの、荷待ち・荷役時間は、図表2-2に記載の通り削減されていない状況が明らかとなった#4。2024年問題への対応には、引き続き対策が求められている。

(2) インフラ老朽化と災害の激甚化

道路、鉄道、港湾設備などのインフラは、今後、建設後50年以上を経過する施設の割合が加速度的に増加する。加えて、近年、災害が激甚化・頻発化している。インフラの維持・管理に当たっては、人口減少の進行なども踏まえインフラの必要性を検証し、集約や廃止も含めてエビデンスに基づいて検討していく必要がある。その上で、維持すべきインフラについては、引き続きその役割を十分に果たせるよう機能維持への支援策を講じるとともに、いかなる災害が発生しても安全性と機能性を保ち、機能不全に陥らないよう、ソフトとハードの両面でよりレジリエントなインフラの防災・減災対策が求められる。

(3) 国際物流拠点としての地位の低下

近年、わが国の港湾と空港の国際的なプレゼンスが低下しており、貿易立国の危機に直面している。経済安全保障上の観点からも、国際的な物流網において他国への過度な依存を解消し、自律的かつ強靭な物流基盤の構築が不可欠である。

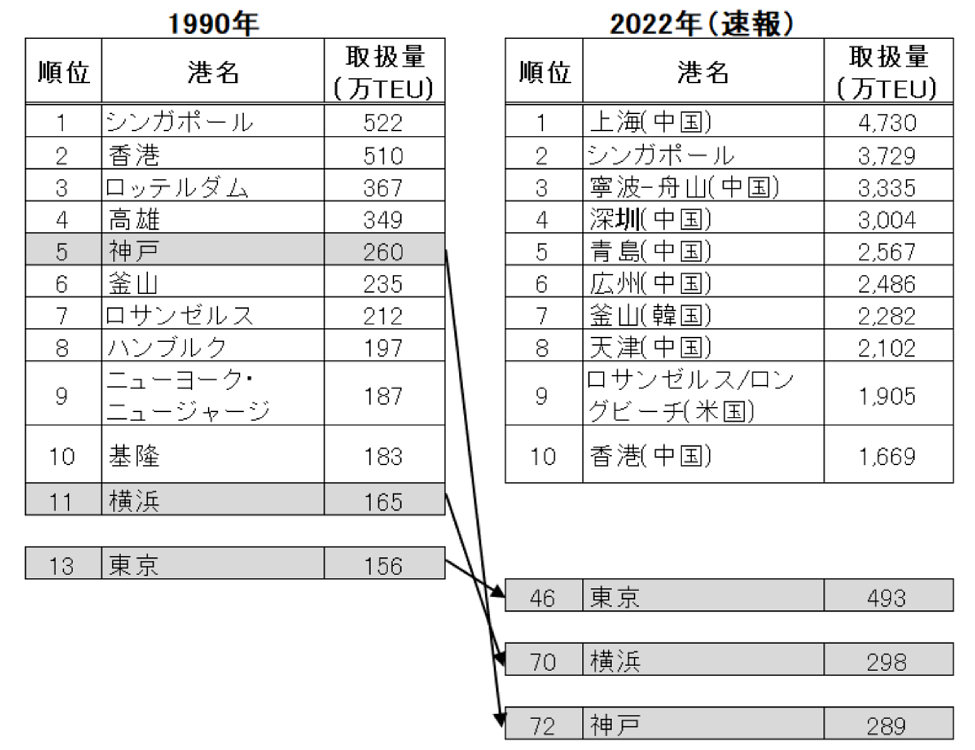

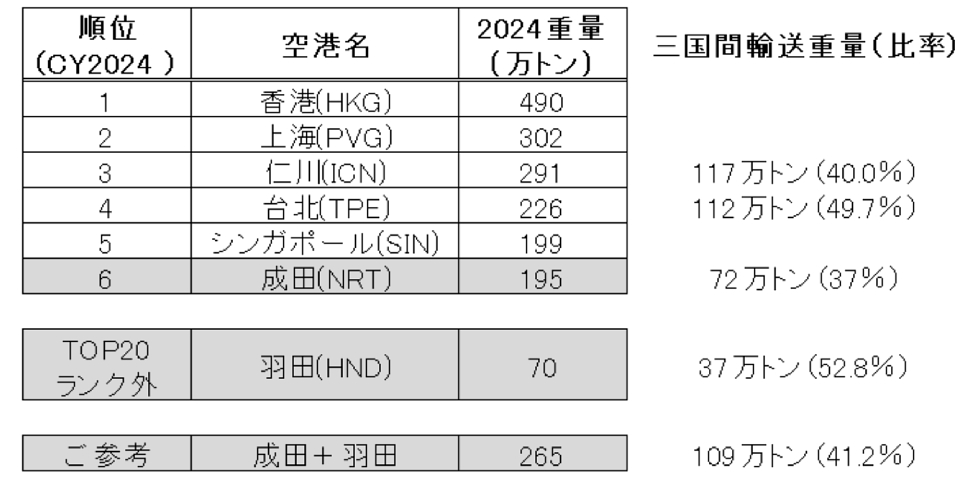

港湾では図表2-3に示す通り、他国の港湾のコンテナ取扱個数が増加傾向にあるなか、日本のコンテナ取扱個数の順位が相対的に低下しており、近年は日本の港に寄港する大型船の直航航路(以下、基幹航路)は減少傾向にある(東京港13位[1990年]⇒46位[2022年])。空港では、図表2-4に記載の通り、韓国・仁川国際空港や台湾・桃園国際空港など、近隣諸国の主要空港が、自国の輸出入にとどまらず中継輸送拠点のハブ機能を強化し、国際的な地位を固めつつある。わが国立地企業のグローバルなビジネス展開を支えるためには、わが国の地理的優位性を活かし、アジア地域から南北アメリカ大陸向け貨物を集約し、物流拠点のプレゼンスを高める成長戦略の立案と実行が急務である。

図表2-3.世界の港湾別コンテナ取扱個数順位(単位万TEU)#6

図表2-4.東アジア・東南アジア地域における国際航空貨物の取り扱い重量#7

2-3.目指すべき政策の方向性 ―物流の持続可能性確保と成長戦略―

こうした現状を踏まえると、物流政策の喫緊の課題は顕在化している輸送能力不足に対応すること、すなわち物流の持続可能性の確保である。そのためには、①商慣行の見直し、②輸送モードの多様化、③デジタル・トランスフォーメーションを通じた物流現場のスマート化を推進することが求められる。その上で、各輸送モードがそれぞれの役割を発揮して効率的なサプライチェーンを構築するとともに、最適な輸送モードを組み合わせるモーダルコンビネーションの推進を目指すべきである。

また中長期的な課題は、日本経済の持続的成長を支える観点からの物流基盤の構築である。これまで日本は貿易立国として国際競争力のある製品を国内で開発・製造し、輸出することで経済成長してきた。こうした貿易立国を支えてきたのが日本と世界中を結ぶ国際物流ネットワークである。今後、成長と分配の好循環を実現するためには、日本立地企業のグローバルなビジネス展開を後押しする「成長戦略」としての物流政策を展開することが不可欠である。

次期大綱では、喫緊の課題である物流の持続可能性の確保と、中長期的な視野から戦略的に進めるべき成長戦略としての物流の二つの観点を目指すべき政策の方向性として定めることを求める。

この際、民間の予見可能性を高め、物流への長期的な投資効果を把握できるようにするため、CLOが取り組むべき物流投資について事例集を作成するほか、大綱のKPI達成状況を定期的に公表することが必要である。

3.商慣行の見直しに向けた経済界・消費者の意識改革

物流を持続可能かつ成長産業としていくためには、商慣行の見直しに向け、荷主・物流事業者のみならず物流を取り巻く様々なステークホルダーの意識改革を行っていくことが不可欠である。

3-1.意識改革が求められる事項

(1) 指定時刻の分散化と柔軟化

トラックドライバーの負担を軽減させるためには、指定時刻の分散化と平準化に向けた協力が必要である。現状では、トラックドライバーが指定時刻を厳守するために指定時刻より前に到着しても、指定時刻まで待つことが多い。また、指定時刻は朝一に集中する傾向が強く、通勤時間帯の渋滞を避けるために、指定時刻の数時間前に届け先に到着するという課題も指摘されている。

これらの課題を解決するためには、トラック事業者が指定時刻分散化に協力することに加え、荷受側が午前中・午後一杯や日付指定のみのように、可能な限り幅を持たせて受け入れ時刻の設定を行うことが必要である。さらに、季節波動や月内波動に対しても、平準化を意識した意識改革が求められる。

こうした意識改革が進むことで、トラックドライバーの負担軽減にとどまらず、荷受側にとっても、対応する人員配置の最適化につながり、物流効率化に貢献する。なお、指定時刻の分散化と柔軟化にあたっては、5-1(1)で後述するトラック予約受付システムを導入することも有効である。

(2) 納品リードタイムの延長

オーダー締切と納品が同日となる場合、帰り荷の確保や積載効率の向上を図ることが難しい。オーダー締切と納品のリードタイムが1日もしくは2日あれば、効率的な配車が可能になり、帰り荷確保や積載効率の向上に繋がる。こうしたことを実現するためには、リードタイム緩和に向けた社会的コンセンサスの醸成が不可欠である。また、納品リードタイムの延長は、積載効率の向上のみならず、トラック輸送よりリードタイムの長い鉄道や船へのモーダルシフトにも効果が期待される。

(3) 在庫拠点の分散化

トラックドライバーの長距離輸送を抑止し負担を軽減するためには、物流事業者が幹線輸送の中継拠点や、荷主が在庫拠点を分散化することも有効である。たとえば、大阪から東京への輸送では、片道約600キロ走行する必要があり、ドライバーが車中泊を伴う過酷な運行を強いられる事案も指摘されている。この事例では、仮に中京圏に中継拠点や在庫拠点を設ければ、日帰り運行が可能となり、労働環境の改善と輸送の持続性向上が期待される。

(4) 倉庫作業の前倒し・平準化

倉庫においては、納品リードタイム延長、月初め・月末や曜日による荷動きの偏在、さらには緊急オーダーの頻発が解消されれば、倉庫内作業を計画的に前倒しすることが可能となり、適切な作業時間を確保できる。そのため、寄託倉庫に対する受発注の前倒しや出荷・納品日時の分散に向けた荷主側の意識改革が不可欠である。この点については、2025年4月1日に施行された物流効率化法の荷主の努力義務にも記載されており、その定着と実効性の担保が求められる。こうした意識改革が定着することにより、倉庫事業者の労働環境改善と生産性向上が図られ、持続可能な物流体制の構築に寄与する。

(5) ドライバーの付帯業務の削減

着荷主による過度な納品場所の指定がトラックドライバーの付帯業務となり負担となっている。たとえば、入口から極端に離れた場所への納品、指定枠からはみ出さないように精密に積み重ねること、指定された場所への棚入れなどが該当する。こうした問題を解決するためには、まず着荷主の意識改革が不可欠である。その上で、2025年6月11日に公布された改正貨物自動車運送事業法において、国土交通大臣が燃料費・人件費・委託手数料など、運送事業の適正な運営を確保するために通常必要と認められるコストを的確に反映した適正原価が導入されることになっていることを踏まえ、付帯業務においても同様に、作業の種別ごとに標準的な原価を国が明示することも必要である。

ドライバーの付帯業務に対して適正な料金が支払われることで、ドライバーの労働環境や賃金の総合的な底上げに寄与し、持続可能な物流の維持に貢献する。

(6) 大規模商業施設などへの配送

大規模なビルや商業施設内の店舗に荷物を配送する際、建物内部の輸送ルートが複雑であることや専用の駐車場やエレベータが少ないことから、荷主や物流事業者の努力では、荷待ち・荷役時間の削減が難しいケースがある。荷待ち・荷役時間の削減に向け、人流が少ない時間帯には配送用に限らない配送ルートの利用を認めるなど、できる限りの協力を建築物の所有者・管理者に呼びかけることも必要である。また、配送先が駅ビルの場合には、鉄道事業者の協力を得た上で、荷捌き場がある駅を拠点として、配送対象駅まで鉄道輸送(貨客混載)で荷物を配送することも有効である。

(7) 梱包の簡素化

主にBtoCの通販貨物等は、商品を保護するなどの目的で完成商品の一次梱包に加えて段ボール等による二次梱包が行われることが多く、トラックの積載効率上課題となっている。二次梱包が削減されれば、トラック積載率のみならず、倉庫における梱包作業削減による生産性の向上及び二次梱包材の廃棄の削減が期待できる。こうした課題を解決するためには、一次梱包のまま配送することに対する消費者側の理解の醸成が求められる。併せて、商品の一次梱包の強度強化も必要であり、例えば、国による一定の強度以上の一次梱包に対する認証制度を設けるなど、一次梱包を行う事業者の取組を推奨することも有用である。

(8) レンタルパレットの適切な契約

パレット標準化推進分科会の最終とりまとめ#8(以下、最終とりまとめ)では、標準仕様パレットの運用はレンタル方式を推進するとされ、その費用負担については、享受する利益に応じて利用料を各主体(発荷主・倉庫事業者・着荷主等)が適切に負担するよう当事者間で協議すべきと明記された。しかし、パレットに係る費用は、川上の発荷主が負担し、川下の着荷主はパレットを返すのみという商習慣がある。こうした商習慣の影響で、発荷主がレンタル方式のパレットを活用した際、着荷主側の都合で停滞した期間のレンタル代を発荷主が支払うという事案や、紛失したパレットの責任の所在が不明確となるなどの課題が指摘されている。

こうした課題を解決するためには、着荷主とレンタルパレット事業者間でレンタル契約を締結することが必要である。最終とりまとめにもこのことが明記されているが、あるレンタルパレット事業者では、パレット回収拠点の86%で着荷主とのレンタル契約が未締結となっており、現在も対策が進んでいない。最終とりまとめに記載された内容の実現を図るためには、上記商習慣を考慮したパレット費用負担に係るガイドラインを国が制定し、民間事業者のガイドライン履行状況などをKPIに置いた上で、定期的に進捗を確認するなど、実効性のある対策を行うことが求められる。

また、最終とりまとめにおいて、レンタルパレットに係る費用の指標については、利用日数を活用する案が示されている。費用算出の指標を利用日数とした場合、発荷主と着荷主と比べ、滞在日数が比較的多い倉庫事業者に偏った負担が発生することが懸念される。倉庫事業者へのレンタル料の負担が偏ることのないように、費用負担のあり方を配慮することも必要である。

(9) ケミカルタンカーやタンクローリーの前荷規制

多品種の石油化学製品を輸送するケミカルタンカーやタンクローリーでは、極微量でもコンタミネーションが許容されない製品がある関係で、タンク内の洗浄が都度実施されてもなお、品質管理を目的とし、直前の貨物を限定する前荷規制という運用が行われる場合がある。前荷規制は、国による法的規制ではないが、政府が現状を把握し、過度な前荷規制について業界全体での見直しを促すことにより、ケミカルタンカーやタンクローリーの効率的な運用を図ることも一案である。

3-2.ステークホルダーの連携強化

(1) パートナーシップ構築宣言

大企業と中小企業の共存共栄を目的に、取引の適正化やサプライチェーン全体の付加価値向上を図るため「パートナーシップ構築宣言」を引き続き推進していくことが重要である。商慣行の是正や価格転嫁の円滑化を図る観点から、サプライチェーン上流企業が「パートナーシップ構築宣言」への参画を通じて、自ら適正な取引を推進する姿勢を明示し、トラック運送業を含む中小事業者との共存共栄を実践していくことは、持続可能な物流の維持に有効である。

(2) 発荷主と着荷主の連携

現場のモノの動きが複雑な物流の構造では、長時間の荷役・荷待ち時間をはじめとする諸問題は、原料の調達、製造、流通、販売に至るサプライチェーン全体で、各輸送モードが相互に影響し合うことによって生じている。そのため、物流効率化を実現するには、サプライチェーン全体のステークホルダーに対する包括的な働きかけが不可欠である。具体的には、発荷主から着荷主に改善要請や、着荷主から発荷主への課題ヒアリングなど双方向の連携を強化することが重要である。さらに、荷主企業が、物流事業者、倉庫事業者などに対し、販売予測や発注予定データを共有し、関係者全体で積載効率の向上や需要変動の平準化を図ることも一案である。

4.新モーダルシフトの推進

政府が2023年10月に取りまとめた「物流革新緊急パッケージ#9」では、長距離輸送でトラックから鉄道や内航海運へのモーダルシフトを促進するため、鉄道や船舶の輸送量と輸送分担率を今後10年程度で現状から2倍に拡充する目標を設定した。その後、鉄道や内航海運に加えて、自動運転トラックや航空貨物輸送なども含めて多様な輸送モードを活用する新たなモーダルシフトの推進に取り組む方針が打ち出された。トラック輸送や航空貨物も含む新モーダルシフトを着実に推進し、各輸送モードがそれぞれの役割を発揮して最適なモーダルコンビネーションを形成できるよう施策を展開することが必要である。

4-1.鉄道貨物輸送

鉄道貨物輸送は環境負荷が低く大量輸送に優れ、モーダルシフトの中核を担う輸送モードである。他方、貨物鉄道は収益性の面で課題を抱える区間も少なくない。今後見込まれる需要増にしっかりと応え、鉄道貨物の利用を拡大しネットワーク全体を維持していくためには、(1) 荷主の行動変容、 (2) 災害の激甚化に備えた鉄道ネットワークの強靭化、(3) サービス拡大に向けた施策に取り組むことが必要である。

(1) 荷主の行動変容

鉄道貨物の利用を促進していくためには、3-1(2)に記載したリードタイムの延長への理解醸成を図ることに加え、荷主への経済的インセンティブを付与する制度も有効である。鉄道貨物は、営業用トラックと比べてCO2排出量が約11分の1#10と少なく、環境性能に優れた輸送モードである。こうした利点を活用し、企業の温室効果ガス排出削減努力を可視化・取引可能にするJ-クレジット#11などを創出することで、モーダルシフトによるCO2削減の経済的メリットを荷主企業が実感できる仕組みが必要である。なお、上述した荷主の行動変容の施策に関しては、CO2排出量が営業用トラックに比べ5分の1程度と少ない内航海運へのモーダルシフト促進にも有効である。

鉄道輸送と内航海運の輸送モードを選択する荷主が増えることで、長距離輸送におけるトラック依存を大幅に減らすことが可能となり、結果としてドライバー不足の緩和やCO2排出削減にも貢献する。

(2) 災害の激甚化に備えた鉄道ネットワークの強靭化

台風・豪雨・地震といった自然災害の頻発化・激甚化により、鉄道ネットワーク寸断のリスクが高まっている。こうした事態に備えるためには、災害発生前から線路設備や周辺インフラの予防保全に取り組むことが不可欠である。しかし、災害による被害の軽減を目的とした線路設備や周辺インフラの予防保全については、人件費・資材費が高騰していることなどを踏まえ、事業者への財政的な支援が必要である。適切な予防保全が進むことで、鉄道ネットワークの災害耐性が向上し、大規模災害時においても輸送手段として機能不全に陥ることを回避できれば、代行輸送の迅速な実施とあわせて、物流機能の早期回復が可能となる。

(3) サービス拡大に向けた支援

貨物鉄道の利用促進にあたっては、他の輸送モードとの結節機能を高めてシームレスな物流を可能とする貨物駅へのアクセス向上が必要であり、貨物駅に接続する高規格道路のミッシングリンクや、駅周辺道路の整備を行うべきである。さらに、鉄道輸送の利便性と柔軟性を高め、今後見込まれる需要増にしっかりと応えていくためには、鉄道事業者側の施設や輸送機材の近代化に向けて、コンテナホームの拡張、積み替え施設の整備、高さのある背高コンテナに対応するための改修などに対する財政的な支援が求められる。上記の取り組みが実施されれば、貨物鉄道の利用利便性と輸送能力が向上し、長距離幹線輸送における鉄道輸送のシェア拡大が進むことが期待される。

4-2.内航海運

内航海運は、国内貨物輸送の約4割を担い、国民生活や産業活動を支える極めて重要な社会インフラであるとともに、モーダルシフトを推進するうえで中核を担う輸送モードである。また、近年の災害時には、陸上輸送の代替機能を発揮し、その重要性が改めて認識されているところである。内航海運の利用拡大に向けては、上述の鉄道貨物輸送で記載した荷主の行動変容の施策に加えて、(1)災害の激甚化に備えた機能強化、(2)サービス拡大に向けた支援、(3)担い手確保・育成・労働生産性向上に向けた取り組みが求められる。

(1) 災害の激甚化に備えた機能強化

近年、高潮・津波等の自然災害リスクが高まっており、防潮堤のかさ上げ等の物理的対策を計画的に実施するとともに、物流拠点である港湾のBCPを強化することが急務である。より具体的には、代替輸送ルートの整備、平時からの貨物情報共有システムの構築を推進すべきである。さらに、ある港湾が被災して機能不全に陥った場合にも他の港湾で代替できるよう、各港湾の個別BCPと整合性を持たせた広域的な港湾BCPの策定に取り組むことも求められる。さらに、港湾周辺の物流施設が被害を受けることも想定し、港湾周辺の建築物の強靭化も図るべきである。これらの施策が実現すれば、災害発生時においても物流の途絶を最小限に抑え、緊急物資の迅速な輸送が可能となる。

(2) サービス拡大に向けた支援

内航海運が安定的に輸送サービスを拡大するためには、港湾と陸上輸送との接続強化が不可欠であり、港湾に接続する高規格道路や高速道路の整備を進める必要である。また、トラック運転手の船での輸送時間中の拘束をなくすためには、トラック単体輸送からトレーラー輸送への転換を促すことも重要である。そのためには、シャーシ数の増加に向けた事業者への補助金、シャーシ・トラクターヘッドの規格化、特車申請・連結申請の更なる簡素化・迅速化などの施策が求められる。

これらの施策の推進により、港湾における荷待ち時間やトラック運転手の非効率な拘束が大幅に減少し、輸送効率の改善につながる。その結果、陸上輸送と内航海運を組み合わせたモーダルシフトが加速することが期待される。

(3) 担い手確保・育成・労働生産性向上

内航海運の船員数は長期的に減少傾向にあり、高齢化が進む一方で、若年層の新規参入は限定的である。この構造的問題を打開するためには、労働生産性の抜本的向上と職場環境の改善が不可欠である。

担い手の確保・育成にあたっては、資格取得支援と併せて、多様な人材の参入を促す制度整備を進めることが望まれる。さらに、デジタル技術や遠隔操作システムの導入を通じた港湾作業の効率化を推進し、力仕事の負担を減らすことと安全性向上を同時に達成し、魅力的な職場環境の整備にむけた取り組みが求められる。

担い手確保・育成・労働生産性向上に係る施策が実現することで、人材不足の解消と労働環境の改善が進み、船員の定着率や新規参入率が向上し、国内産業を支える安定的かつ持続可能な内航海運体制の構築に寄与する。

4-3.航空貨物輸送

航空貨物輸送は、高付加価値品や緊急品、長距離輸送において、重要な物流機能を果たすことが期待されている。とりわけ、旅客輸送の空きスペースを物流用に柔軟に活用することができれば、逼迫するトラック輸送の補完的役割を果たすことが可能となる。

航空貨物輸送の利用拡大を図るためには、航空貨物が医薬品や高級食材などの温度管理の徹底が求められる貨物の取り扱いが多い性質上、コールドチェーン体制の構築が不可欠である。そのため、保冷輸送用器材の開発や地方空港やその周辺における保冷施設の導入を推進する必要がある。

航空貨物の拡大を図ることで、海上輸送や陸上輸送が災害などで寸断された際の迅速な代替輸送手段の確保や、半導体、医療品などの高付加価値な製品を扱う事業者の競争力強化にも貢献する。

4-4.トラック輸送

トラック輸送は重量ベースでおよそ全輸送モードの約9割を占め、各輸送モードとの結節点をつなぐ、重要な輸送モードである。また、新モーダルシフトを進める上でもトラック輸送とのモーダルコンビネーションの最適化を図ることが不可欠となる。トラック輸送を安定的に維持するためには、ダブル連結トラックや自動運転トラックの実用化に向けて、車体開発、法整備において、政府の後押しが必要である。加えて、将来的に長距離幹線輸送を担うダブル連結トラックや自動運転トラックが円滑に運行できるように、車両の連結・切り離し・ドライバーの交代・荷物の積み替えなどを行う中継連携拠点のインフラ整備が求められる。

ダブル連結トラックや自動運転が実現することができれば、少ない人数で多くの荷物を輸送することが可能となり、トラックドライバーの担い手不足の解決への一助となる。

5.物流現場のスマート化

5-1.デジタル技術による効率化・可視化

(1) トラック輸送のDX

トラックの荷待ち等時間の削減や積載効率を向上させるためには、①トラック予約受付システム、②荷待ち・荷役時間の計測システム、③共同輸配送に係るマッチングシステムを活用していくことが欠かせない。しかし、とりわけ中小企業等経営体力のない事業者がこうしたシステム導入を早々に行うことが難しいことから、政府がこうした事業者のシステム導入費用の一部を補助するなどして、広く普及するように努めることも有用である。

他方、①トラック予約受付システム、②荷待ち・荷役時間の計測システムでは、トラックドライバーは、荷主ごとに複数のシステムを使い分ける必要があり、本来軽減すべきトラックドライバーの負担を増やしているという課題が指摘されている(以下、多画面化問題)。この多画面化問題を解決するためには、政府がシステムの普及状況に加え、システム同士の連携を行う場合に生じる技術上あるいは運用上の課題を把握することが必要である。その上で、必要に応じシステム事業者が提供するシステム同士の連携を促進し、トラックドライバーの負担軽減につながる取り組みを推進する必要がある。その際、連携を進めるタイミングや具体的な手法については、トラックドライバーやシステム提供者へのヒアリングを通じて実効的に取り組むことが求められる。

③共同輸配送に係るマッチングシステムの普及にあたっては、将来的にフィジカルインターネットの実現を見据え、政府が物流単位の標準化(標準パレット、カゴ台車、折り畳みコンテナ)や共同利用可能な中継拠点の整備を進めることが期待される。加えて、共同輸配送を実現する際には、複数の荷主企業が費用分担や効果検証を行うため、貨物・ルート・車両台数といった情報に加え、運賃などのコストデータを共有・突き合わせる必要がある。しかし、こうしたデータの共有は競争制限行為に抵触する懸念があり、荷主企業がデータの突き合わせに躊躇する要因となっている。実際、行政に事例を事前確認した結果、カルテルに抵触する可能性があると指摘された事業者も存在する。また、経済産業省の荷主・運送事業者のマッチングによる共同輸送の手引書においても「荷主間や運送事業者間で行う情報交換の範囲について留意が必要」#12と明記されている。したがって、共同輸配送を着実に促進するためには、協議の基本的な枠組みやデータ共有のあり方について、競争を実質的に制限しないと通常考えられる範囲を、具体的事例とともに示したガイドラインを策定することが不可欠である。

こうした施策が実現し、①~③のシステムが広く普及することで、トラックドライバーの荷待ち・荷役に伴う負担が軽減され、労働環境の改善と輸送効率の向上が進む。さらに、中小事業者を含む幅広い企業がデジタル化の恩恵を享受できるようになる。

さらに、トラック輸送を効率化するためには、上述したシステムの活用に加え、行政が保有する工業団地などのトラック動線や軒先情報を整理・公開することも必要である。トラック動線とは、敷地内に進入し、荷役や待機を経て退出するまでの経路を意味し、大型車の通行規制や一方通行の有無、待機場所への導線などを指す。一方、軒先情報とは、搬入・搬出の受付時間、利用可能なバース数、駐車・待機スペースの位置など、荷役時に必要となる情報を指す。トラックは大型車特有の制約を受けるため、これらの情報を事前に把握できれば、ドライバーの負担は軽減される。したがって、行政が保有する工業団地内などの想定トラック動線や軒先情報等を整理・公開することは、ドライバーの負担軽減に資するのみならず、持続可能な物流機能の確保にもつながる。

(2) 流通・小売業界のDX

小売業界の一部では、物の流れを可視化・記録・追跡するトレーサビリティ管理でのバーコードから二次元コードへの移行が進んでいない現状がある。国は、メーカーに対して二次元コードへの移行を促すべきである。その際、各社のコードが独自仕様とならないよう、GS1 Japan(流通システム開発センター)が管理する世界標準コードの活用を推奨すべきである。

標準化された二次元コードへの移行が進むことで、仕入れ先・小売・流通事業者間で同じ情報を読み取ることが可能となり、入荷・検品・返品時の作業効率向上に寄与する。

(3) 港湾・海運DX

海運においては、自動運航船の実用化に向けた国内法整備の加速や技術開発に係る財政的な支援、航路最適化システムなどのDXに係る取り組みに対する財政的支援が求められる。港湾においては、サイバーポートの推進や、ガントリークレーンや構内輸送などの港湾設備の自動化・遠隔化を加速させるための財政的支援が必要である。港湾・海運DXの推進により、ヒューマンエラーに起因する事故の低減や船員の労働負荷軽減が期待される。

5-2.積載効率・荷役作業の最適化

2-2(1)で記載した通り、物流の持続可能性確保には、トラックドライバーの荷役・荷待ち時間の削減や積載効率の向上が不可欠である。その具体的な手段としてパレット化が有用である。バラ積みからパレット化に移行することで、ドライバーの荷役作業時間は約4分の1に短縮される。パレット化により、積載効率の向上やドライバーの労働時間短縮に加え、バース回転率向上による待機車両の削減にもつながり、荷役・荷待ち時間の削減にも寄与する。したがって、引き続き、パレット化を推進するため補助金などにより支援を継続することが重要である。また、パレット化にあたっては、業界毎の特殊事情を考慮しつつ、中長期的には標準パレットの普及促進に努めることが必要である。

加えて、荷役時間の削減に効果が期待される、フォークリフト、自動搬送機器、リフト付き車両などの荷役機器の導入や、自動仕分け機などの倉庫自動化への取り組みについても、事業者に対する財政的な支援を行うべきである。

なお、上述したパレット化、荷役機器、倉庫自動化の支援にあたっては、事業者の設備更新が複数年にまたがることも少なくない。そのため、補助制度についても単年度に限らず複数年にわたり継続的に支援可能な予算の枠組みとすることが望まれる。

パレット化、荷役機器の導入、倉庫自動化が進むことで積載効率の向上や荷役作業時間の削減に加え、担い手の負担軽減にも寄与する。

6.国際競争力強化・成長戦略に資する施策

6-1.国際物流ネットワーク強化

2-2に記載の通り、近年、わが国の物流拠点の国際的な地位が低下しており、貿易立国としての危機に直面している。資源を持たない島国であるわが国が円滑な国内物流を実現するためには、日本立地企業によるグローバルなビジネス展開を支える国際物流の安定的な確保と競争力強化が不可欠である。他方、わが国はアジアの北東部に位置し、北米や中南米向けの輸送において、地理的に有利な立地にある。この地理的優位性を最大限活かし、アジア主要港から貨物を集約することで、日本の国際港湾の地位と機能を高めることが可能であり、こうしたことを実現するため、以下の施策に取り組むべきである。

(1) 国際航空貨物

国際航空貨物は、重量ベースでは全体の0.4%にすぎないものの、貿易額では全体の約30%を占めている。政府が重点輸出分野として位置付ける次世代半導体や農産品、さらにはワクチン等の医薬品の輸送も担っており、経済安全保障の確保や国際競争力強化の観点から、その重要性はますます高まっている。他方、韓国・仁川国際空港や台湾・桃園国際空港など、近隣諸国の主要空港は、国家プロジェクトとして自国の輸出入にとどまらず中継輸送拠点のハブ機能を強化し、国際的な地位を固めつつある。こうした状況に対し、わが国においても、羽田空港・成田空港において、日本を中継する周辺国からの三国間貨物の取込みを拡大することが必要である。そのためには、国際航空貨物が持つ迅速性・効率性を最大限発揮できる環境整備を早急に進めることが喫緊の課題であり、①成田空港の機能強化、②成田空港と羽田空港の一体運営、③利用者の利便性向上に向けた施策が求められる。

① 成田空港の機能強化

成田空港は、滑走路の新設などにより年間発着容量を現在の30万回から50万回まで拡大する予定である。これにより、国際線直行便就航都市数、国内・国際線旅客数、航空機の発着回数の増加となり、航空貨物の側面でも物流増加に対応する施設の再編などが必要となる。具体的には、空港に隣接・近接する場外エリアを活用した貨物の一時保管施設との一体運営を図り、再混載貨物の取り扱いを拡大することも必要である。場外施設の活用は、成田空港周辺の渋滞の緩和にも効果がある。

こうした機能強化は、単なる容量拡大にとどまらず、わが国の国際競争力を支える持続可能な航空物流拠点の形成につながるものであり、着実に推進していくことが求められる。

② 成田空港と羽田空港の一体運営

貨物を集約し、海外の国際空港との競争力を確保するためには、成田空港と羽田空港の一体運営を推進することが不可欠である。航空貨物のもつ迅速性を最大限発揮するためには、両空港間の貨物転送時間の削減に取り組む必要がある。そのためには、各空港内での貨物動線の効率化に加え、成田・羽田間の円滑なトラック輸送を可能とする道路整備が求められる。加えて、それぞれの空港内貨物地区への輸送車両の自動化や、両空港間のダブル連結トラック・自動運転の実証実験への後押しも必要である。こうした取り組みを進めるためには、国・自治体・空港会社・物流事業者が一体となり、戦略的なインフラ投資を講じることが求められる。

これにより、首都圏空港の機能が強化され、貨物輸送の迅速性と効率性が飛躍的に高まり、わが国全体のサプライチェーンの信頼性と国際競争力強化につながる。

③ 利用者の利便性向上

国際競争力強化を図るためには、利用者の利便性向上も不可欠であり、以下の取り組みが求められる。

第一に、税制処理の簡素化である。たとえば、成田空港と羽田空港の税関制度上1つの積み込み港として扱うことで、行政手続きの迅速化と利用者の負担軽減を図ることができる。

第二に、貿易・港湾手続きを電子的に処理するNACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)の運用性向上である。たとえば、韓国の税関システムUNI-PASSのように、入力項目の簡素化が必要である。加えて、国際航空物流におけるデータ連携の新規格となるONE Recordへの確実な対応や、あらゆる物流関係者が情報共有できる官民のプラットフォームの構築も求められる。

第三に、海運連携である。韓国の仁川空港が仁川港と接続し貨物取扱量を増やしているように、わが国においても、海運と航空貨物のスムーズな接続を実現し、利用者のニーズに応えることが求められている。

これらの取り組みを実現することで、物流手続きの効率性と透明性が高まり、貨物の円滑な流通が促進される。結果として、利用者の利便性が向上する。

(2) 国際海上輸送

国際海上輸送は、わが国の輸出入において2023年時点で、約99.6%#13を担っており、わが国の貿易を支える不可欠な輸送手段である。しかしながら、近年、わが国を経由しない基幹航路が増加している。日本に寄港する基幹航路が減少した場合、日本からの貨物は基幹航路が就航している他国の港湾に輸送し、積み替えを行って目的国に輸送する必要が生じ、輸送時間とコストの両面で非効率となる。こうした状況は、日本に寄港する基幹航路のさらなる減少を招くという悪循環を引き起こしている。貿易立国を維持するためには、国際海上輸送の維持・拡大に向け①船舶の大型化に対応した港の選択的整備、②海事クラスターの国際競争力強化、③重要海域における航行安全確保に向けた取り組み、④海運会社の公正で自由な競争に係る「海運自由の原則」の確保、⑤港湾荷役効率化に向けた運営体制の改善に向けて取り組むことが求められる。

① 船舶の大型化に対応した港の選択的整備

近年、輸送効率向上のため世界的に船舶の大型化が進み、寄港地の集約化も加速している。わが国においても大型船に対応できる港湾整備は急務であるが、多くの港湾は水深や岸壁強度が不足しており、大型船に対応するガントリークレーンや岸壁強化など、追加整備が不可欠である。しかしながら、限られた財源を全国の港に分散することは非効率であるため、京浜港・阪神港といった戦略港湾に重点的に投資を行い、整備を推進することが必要である。

これにより、世界的な船舶の大型化の潮流に適切に対応し、日本立地企業の輸送コストを抑制するとともに、国際物流拠点としての地位を確保し、わが国の国際競争力を一層強化することが可能となる。

② 海事クラスターの国際競争力強化

わが国の海運業、造船業、舶用工業、港湾事業といった海事クラスターの国際競争力は、中国・韓国等の急速な台頭により相対的に低下している。このままでは、貿易立国としての地位が一層低下するだけでなく、わが国経済安全保障上も大きなリスクとなりかねない。政府においては、他国に劣後しない海運税制や、海事教育機関の教育資源等の充実を通じた船員人材育成・確保、港湾インフラの高度化、ゼロエミッション船の開発・運航を含めた総合的な施策に取り組み、海事クラスター全体の競争力強化を推進することが不可欠である。これにより、わが国の貿易基盤が安定し、国際的な海上輸送におけるプレゼンスの維持・強化につながる。

③ 重要海域における航行安全確保への取り組み

海上輸送は、世界的な地政学的リスクの高まりにより危険にさらされている。しかし、商船は本来、武力攻撃から自らを防御する手段を持たず、その結果として危険海域の迂回や運航見合わせが発生し、リードタイムの長期化や輸送コストの増加を招いている。こうした課題の解決は民間の努力だけでは困難であり、政府においては、平時から二国間・多国間の枠組みを通じた関係構築と協力を強化し、シーレーンの安定的かつ持続的な安全確保を図ることが不可欠である。

これにより、国際物流の信頼性が向上し、サプライチェーンの強靱化につながる。

④ 海運会社の公正で自由な競争に係る「海運自由の原則」の確保

国際物流を担う海事産業の健全な発展には、公正で自由な競争環境の確保が不可欠である。しかし近年、一部国による補助金や保護主義的措置など、不公正な競争が国際物流の安定性を脅かしている。政府は、国際的な「海運自由の原則」を堅持し、国際ルール形成を主導するとともに、国内制度を通じて公正な競争環境を担保すべきである。これにより、物流の安定性と取引の公平性が確保され、わが国海事産業の持続的成長と国際競争力の強化につながる。

⑤ 港湾荷役効率化に向けた運営体制の改善

港湾での荷役に関しては、ゲートの閉鎖時間や待機時間がボトルネックとなっており、トラック事業者にとって輸送効率低下の要因となっている。こうした問題を解決するためには、港湾ゲートのオープン時間延長や、複数ターミナルの一体的な運営体制の構築などによる荷待ち時間の削減が求められる。

6-2.国際標準化の推進

国際標準や規制等から成る戦略的なルール形成は、グローバルな市場創出や産業競争力の向上において極めて有力なツールであり、わが国の持続的な成長の源泉となる#14。政府においても、2025年6月3日に公表した新たな国際標準戦略#15において、モビリティを戦略領域に位置づけ、次世代モビリティや物流のデータフォーマットの国際標準化を重点的に推進している。

このような状況を踏まえ、本提言に掲げるダブル連結トラック、自動運転トラック、自動運航船などの新技術の開発にあたっては、オープン&クローズ戦略のもと、研究開発の初期段階から事業創出や社会実装を見据えて国際標準化に取り組むことが望ましく、産学官が緊密に連携し、標準化活動を戦略的かつ一体的に推進する体制の確立が必要である。

物流分野において、わが国発の技術が国際標準として確立されることにより、グローバル市場における日本企業の競争力が飛躍的に強化されるとともに、輸送効率の高度化や環境負荷の低減が加速し、ひいては持続可能な経済成長と国際的な物流ネットワークの強靱化に大きく寄与することが期待される。

7.グリーントランスフォーメーションの推進

わが国は、2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、まずは2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減する目標を掲げている。物流分野におけるグリーントランスフォーメーション(以下、GX)の推進にあたっては、輸送機器のエネルギー効率の向上や4で記載した排出削減に資するモーダルシフトの推進に加え、(1)各輸送モードにおけるGXの推進や、(2)物流施設におけるGX推進に取り組むことが不可欠である。

7-1.各輸送モードにおけるGX推進

わが国の2023年度における運輸分野のCO2排出量は、全体の約19.2%(約1.9億トン)#16に上り、トラック、船舶、航空機などの各輸送モードにおいてのカーボンニュートラル燃料(水素、アンモニア、バイオ燃料、SAFなど)への転換が求められている。カーボンニュートラル燃料への転換にあたっては、製造・輸送・貯蔵・利用といったサプライチェーンの確立が必要不可欠であり、各輸送モードにおける必要な施策は次の通りである。

トラック輸送については、水素ステーションやバイオ燃料供給拠点の稼働率を見込みやすい幹線輸送の拠点や複数のトラック事業者や荷主が共同で利用するトラックターミナルなどでの整備が求められる。船舶についてはゼロエミッション船の導入支援や、そうしたカーボンニュートラル燃料船に対応できる船員の育成および教育カリキュラムの構築に向けた支援、港湾においては、港湾施設や臨海部の産業の競争力強化と脱炭素化の推進を目的としたカーボンニュートラルポートの形成に向けた財政的支援が求められる。航空機については、国際的な動向を踏まえながら、効率的なSAF生産に向けた政策的な支援や、SAF利用を後押しする新たな補助制度などに向けた取り組みが必要である。

技術成熟度、投資規模、市場の成熟状況等を踏まえると、カーボンニュートラル燃料の研究開発や実証について民間事業者が投資判断を行うことには相当の困難が伴う。そうしたなかにあって、限られた政策資源を有効活用する観点から、民間の投資判断が真に困難な革新的イノベーションを見極めつつ、政府による大胆な投資支援を行い、民間投資を促進していくことが必要である#17。

運輸部門における燃料の転換は、国民生活に直接的な変化をもたらすと想定される。大きな支障が出ることのないよう、官民連携のもと、計画的かつ現実的なエネルギー転換への取り組みが推進されることを期待する。

7-2.物流施設におけるGX推進

倉庫などの物流施設は、運輸部門のCO2排出量と比較して小さいものの、冷凍・冷蔵設備、空調、照明などで大量の電力を消費しており、特に食品・医薬品などの温度管理の必要なコールドチェーンにおいてはCO2排出削減の余地がある。こうした状況のなか、一部の物流施設では、屋根上や壁面に太陽光発電設備を設置する取り組みを行っている。政府には、建物設置型太陽光発電の自立的導入の拡大に向け、各種施策を継続的に実施するよう求める。

8.分野横断的な政策

8-1.多様な人材の活躍

物流業界は深刻な人手不足に直面しており、持続可能な体制を構築するためには、女性、高齢者、外国人などの多様な人材の参入を促すことが不可欠である。そのためには、労働者の身体的負担を減らす現場のスマート化や、荷役機器の導入などに加え、働きやすい職場環境整備が求められる。これらの施策により、多様な人材の参入が進み、物流業界の労働力基盤の安定化が図られる。

8-2.物流統括責任者のグループ企業内での兼任の容認

2026年度から特定荷主に選任が義務付けられる統括責任者(以下、CLO)の認定について、希望する場合、親会社がグループ会社のCLOを一体的に担える仕組みの導入が必要である。省エネ法のエネルギー管理統括者では、認定管理統括事業者制度を活用すればグループ企業内での兼任が可能となっており、CLOについても同様の制度の導入が望まれる。CLOのグループ企業内での兼任が可能となれば、グループ一体的に物流効率化に取り組むことが可能となる。

8-3.長期的な視点での物流投資の促進とKPIの進捗管理

荷主の物流投資では、データに基づく長期的な将来予想が不可欠である。このため、CLOが長期的に投資判断をするために、具体的にどのような物流投資が望ましいのかをまとめた事例集を政府が提示することも検討すべきである。

また、CLOの投資判断の材料として、大綱のKPI達成状況や達成に向けた課題は、重要な情報である。しかし、現在、それらの情報は毎年十分に公開されていない状況がある#18。また、現行大綱では一部のKPIで達成率が低いことも課題である。政府には、進捗状況や課題を明らかにするフォローアップ会合等を毎年開催し、計画の透明性の確保とともに、KPI達成率の向上に向けた取り組みを強化することが求められる。こうした取り組みにより、荷主企業におけるCLOの投資判断の質が高まり、安定的かつ持続可能な物流基盤の形成につながることが期待される。

あわせて、物流は、トラックドライバー、船員、港湾関係者、倉庫関係者などの様々なステークホルダーで成り立っている産業であることを踏まえ、輸送モードを横断した総合的かつ省庁横断的な施策を推進することが必要である。これにより、計画の実効性と透明性が高まり、産業界と政府の連携による持続可能で強靱な物流政策の実現につながる。

8-4. 災害時の物資輸送の円滑化#19

現在、事業用自動車の運転者については、輸送の安全確保の観点から、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条(過労運転等の防止)に基づき、常時選任が義務付けられている。この規則は、被災地域においても同様に適用されるため、応援のために別事業者の運転者が飛行機等で急ぎ現地に駆けつけても、当該地域の事業者の車両を直接運転することは認められていない。そのため、自らが運転者として登録されている事業所の車両を持ち込むため運転しながら被災地に向かうことを余儀なくされ、被災地での迅速な物資輸送の妨げとなっている。

そこで、有事に限り、短期間(例:1か月程度)においては、被災地域の事業者の車両を登録事業者以外の運転者が使用できるよう、常時選任義務の適用除外、または簡素な手続により運転可能とする仕組みを整備することが必要である。

これにより、被災地域に駆けつけた応援運転者が現地の車両を即時に活用でき、膨大な緊急物資輸送ニーズに迅速かつ効率的に対応することが可能となる。

8-5.助成金の応募期間の延長

政府の助成金の応募期間は1か月程度であり、複数企業でコンソーシアムなどを組み、事前協議や役割分担を行う必要がある場合、応募者は短期間で仕様書の作成や関係者との調整が必要となり、事業者においては、応募自体を断念するケースも生じている。多くの事業者が応募しやすいよう十分な応募期間を設けるべきである。十分な応募期間の確保により、より幅広い事業者からの公募が寄せられ、さらに各事業者より質の高い提案が可能となり、政策目的の達成にも資する。

9.おわりに

本提言では、2024年問題を契機とした輸送能力不足、インフラ老朽化と災害の激甚化、国際競争力の低下といったわが国物流を取り巻く喫緊の課題を整理し、次期大綱に盛り込むべき具体的施策を記載した。物流は国民生活と産業活動を支えるインフラであると同時に、新技術の活用や脱炭素化の推進を通じて成長産業へと転換し得る分野である。

本提言に記載した施策が実現すれば、物流の持続可能性と成長産業化が確保され、国際競争力強化、経済安全保障の確立、さらには成長と分配の好循環の実現に大きく寄与することが期待される。政府においては、強いリーダーシップのもと、産業界・消費者を含む幅広いステークホルダーと緊密に連携しながら、本提言に記載した施策を次期大綱に多く反映し、実現することを期待する。

経済界としても、物流の持続可能性確保と成長戦略の立案と実行に向け、取り組んでいく所存である。

- 第2回 2030 年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会(2025年6月13日)資料1-1より

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000277.html - 国土交通省総合政策局情報政策本部「自動車輸送統計年報」「鉄道輸送統計年報」「内航船舶輸送統計年報」「航空輸送統計年報」

- 国土交通省 第3回国土交通省持続可能な物流の実現に向けた検討会 資料1(NX総合研究所資料)

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000023.html - 内閣府 第6回我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議(2025年3月14日)資料1

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html - 第17回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協(2024年12月25日)資料1、1頁のグラフを元に事務局が作成

調査対象:一般貨物自動車運送事業のうち実運送を行う事業者

調査期間:2020年度調査:2021年1月下旬から同年3月3日、2024年度調査:2024年9月19日から同年11月30日

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000022.html - 国土交通省「港湾・海運をとりまく状況」5頁の図表をもとに事務局が作成

TEU:国際標準規格の20フィート・コンテナを1とし、40フィート・コンテナを2として計算する単位 - ACIランキング・各空港発表データ・財務省 貿易統計を基にANAが作成した図表を事務局が編集

- パレット標準化推進分科会の最終とりまとめ(2024年6月)

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001751645.pdf - 内閣府、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議(2023年10月6日) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/kinkyu_package_1006.pdf

- 国交省、運輸部門における二酸化炭素排出量、輸送量当たりの二酸化炭素の排出量(2025年4月25日)https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html

- J-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。本制度は、国内クレジット制度とオフセット・クレジット(J-VER)制度が発展的に統合した制度で、国が運営。

https://japancredit.go.jp/ - 経済産業省 製造産業局 自動車課、荷主・運送事業者のマッチングによる共同輸送の手引書、14ページのコラム6

- 日本海事広報協会、SHIPPING NOW 2024-2025 データ編

https://www.kaijipr.or.jp/shipping_now/ - 経団連、グローバルな市場創出に向けた国際標準戦略のあり方に関する提言(2024年2月20日)

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/013.html - 知的財産戦略本部、新たな国際標準戦略(2025年6月3日)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/kokusaisenryaku.pdf - 国土交通省、運輸部門における二酸化炭素排出量

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html - カーボンニュートラル燃料に対する考え方について、詳しくは経団連提言「エネルギー基本計画の見直しに向けた提言」(2024年10月)第5章第2節を参照。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/071_honbun.html#s6 - 国土交通省 総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)のフォローアップ会合は、初回が2022年9月14日、第2回が2023年8月3日であり、2024年は開催されていない。

- 経団連、2025年度規制改革要望、No.18

https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/059.html