一般社団法人 日本経済団体連合会

WTO改革の必要性

各国国内および国家間において格差や不均衡が生じ、それらが共鳴し合う形で対立と分断が深まる中にあって、グローバル化や自由貿易への反発、さらには自国優先の姿勢が顕著になるとともに、貿易制限措置や経済的威圧行為が横行するなど、ルールに基づく自由で開かれた国際経済秩序が大きく揺らいでいる。世界が二分された場合、2040年までに世界の実質GDPが約7%減少すると予測されるなど#1、経済が深刻な影響を受けるだけでなく、現状を放置すれば、法の支配の実現はおろか、力による支配が国際社会の常態となりかねない。各国において適切な分配政策が求められると同時に、国際経済秩序を維持・強化するための取組みが不可欠である。

その際、グローバルに事業活動を展開する企業にとって、世界中で共通のルールが適用されることが望ましく、この点、166の国・地域が加盟する世界貿易機関(以下WTO)が果たす役割は引き続き重要である。しかしながら、WTOが必ずしも十分に機能していない現状を踏まえれば、意思決定や紛争解決をはじめとするWTOの改革(Reform/Reposition)が不可欠である。

折しも、WTOのオコンジョ=イウェアラ事務局長は、WTO改革に、最近しばしば言及しており#2、また、本年6月にはWTO改革に関する議論のファシリテーターが任命され、既に複数回にわたり協議が行われている#3。この機を逸することなく本格的なWTO改革(以下では、改革の到達点を「WTO2.0」とする)に着手することによって、現在の国際経済の実態を踏まえ、課題の解決と、より公正・公平な秩序の構築につながる、目に見える成果を挙げなければならない。

以上の問題意識に立って、WTO2.0への道筋とともに、改革の方向性・具体策を提言する。

1. 「WTO2.0」への道筋

経団連が2024年12月に公表した「FUTURE DESIGN 2040」では、2040年に目指すべき姿として、世界の分断が進みつつも、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化するための取組みが継続していることを想定し、その中で、国際的なルール整備の一環として、WTO2.0の構築を提言している。

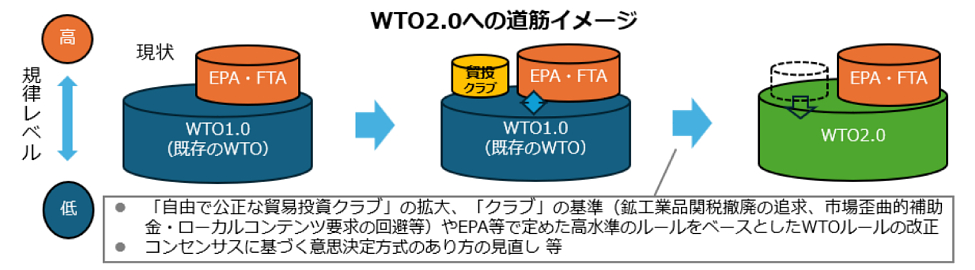

本提言では、それに向けた道筋の一つとして#4、2023年4月開催のB7東京サミット共同提言に盛り込まれた「自由で公正な貿易投資クラブ」#5の形成を改めて提案する。同クラブは、所定の期間内に一定のハイレベルな貿易投資の基準#6を満たす有志国により形成されるものであり、参加国・地域間においては、相互に無差別原則が適用される。同クラブの参加国・地域を拡大するとともに、クラブの基準や各国・地域が推進している高水準の経済連携協定(以下EPA)・自由貿易協定(以下FTA)のルールをWTO協定に取り込むことによって、既存のWTO(WTO1.0)を高度化し、WTO2.0の構築へとつなげていくべきである。

以上から明らかなとおり、また、下図に示すように、クラブはWTOにとって代わるものではなく、WTO1.0からWTO2.0への改革・移行を促す触媒の役割を果たすことを想定したものである。クラブは排他的なものではなく、むしろ参加国・地域が拡大していくことを目指しており、その基準がWTO2.0に反映されることになれば、WTO2.0のメンバーには均霑される。

なお、上記「自由で公正な貿易投資クラブ」をB7東京サミットで提言した後、同クラブはWTOの最恵国待遇(Most Favored Nation、以下MFN)原則に反するのではないかとの指摘が一部に聞かれたところである。WTOは、内国民待遇と並んでMFNを無差別原則の一つとして掲げているが、近年、一定の条件の下でその例外として認められているEPA・FTAが数多く締結されているところである#7。それらに加えて、昨今では、国家が緊急事態にあるとの理由から国別関税を導入している国さえある。クラブは、自由で公正な貿易投資を推進するという意味で、EPA・FTAと同値であり、国別関税のような貿易制限的な措置と同一視されるべきではない。いずれにしても、MFN原則が適用されない世界が広がっている現実を直視することなしに、広範な国・地域や多くの企業の関心を惹きつけ、改革を前に進めることは困難である。WTOによれば、世界貿易の72%が依然としてMFN原則の下で行われているが、そのことは現状を放置して良い理由にはならない。貿易制限的な例外がこれ以上広がらないようにすることこそ重要である。

いずれにしても、WTO2.0の構築にあたっては、オコンジョ=イウェアラ事務局長のリーダーシップはもとより、加盟国の継続的かつ強力な政治的コミットメントが不可欠である。この点、現在は2年に一度開催されている閣僚会議(Ministerial Conference、以下MC)を首脳会議に格上げし、毎年開催することが適当である。

2. 「WTO2.0」に向けた改革の方向性

「1.」で示した道筋に沿って、WTO2.0を構築するにあたっては、以下の方向でWTO体制の改革を進める必要がある。

(1)結果を出せる体制に改革する

WTOでは、慣習としてコンセンサスに基づく意思決定が行われているため、一か国・地域でも反対すれば、物事が決まらない現状にある。そのことが、後述するように、現状に合った新たなルールの策定などを妨げ、WTOの機能不全をもたらしている大きな要因の一つとなっている。2011年にドーハ・ラウンドの一括妥結が当面実現不可能であるとの点で各国が一致して以来、例えば、有志国による交渉を先行させる共同声明イニシアチブ(Joint Statement Initiative、以下JSI)といった手だてが講じられ、ルールづくりにおいて一定の進展をみたものの、WTO協定化に至ったルールは限られる#8。JSIの成果の協定化を実現するためにも、現在の意思決定のあり方を見直し、結果を出せる体制とする必要がある。

(2)現状に合った体制に改革する

1995年にWTOが設立され、本年で30年を迎えた。この間、世界の貿易をめぐる状況は大きく変化しており、それら変化に対応した体制にする必要がある。具体的には、

第一に、多くの国・地域がWTOに加盟する一方、加盟国としての義務を十分には果たさず、自由貿易の恩恵を享受している国が存在することである。そのことが他国のWTOに対するコミットメントを減退させている要因の一つとなっている現状を放置すべきではない。

第二に、かつて途上国であった一部の国が、もはや途上国とは言えないほどの成長を遂げていることである。にもかかわらず、WTOでは自己申告により自国を途上国と看做すことができるため、結果として、本来、特別かつ異なる待遇(Special and Differential Treatment、以下S&DT)#9を享受すべきでない国が、享受できるようになっているのが現状であり#10、こうした現状を是正する必要がある。

第三に、技術革新等を背景にこれまで例外として扱われてきた安全保障が貿易・投資など経済の分野と密接に結びついてきていることである。加盟国・地域によっては、経済活動と安全保障を両立させるために「small yard, high fence」の考えの下、安全保障上の制約が正常な経済活動を妨げることのないよう、一定の規律の下で安全保障上の管理が行われている国・地域がある#11。他方、WTOにおいては、安全保障は規律の例外とされているため、安全保障を名目とする貿易制限に対処することが困難であり、現にそのような貿易制限措置が拡大している。こうした中にあって、経済と安全保障が密接に関連している現実を踏まえた体制とする必要がある。

第四に、環境の保護などサステナビリティの確保と自由で公正な貿易投資との両立が難しくなる場合が生じていることである。例えば、いわゆるカーボンリーケージを防止するための炭素国境調整措置(Carbon Border Adjustment Measures、以下CBAM)は、制度設計・運用によっては、内外無差別等の観点から、WTO協定等の国際ルールとの整合性に疑義が生じる懸念がある。また、環境保護に貢献する製品の貿易自由化を目指す環境物品協定(Environmental Goods Agreement、以下EGA)は、2016年以降交渉が実質的に中断している。これらの点に対応することにより、サステナビリティを確保しながら、自由で公正な貿易投資を維持するルールを策定する必要がある。

第五に、デジタル技術が製品に広範に組み込まれるとともに、データの国境を越える流通が拡大していることである。前者については、情報技術協定(Information Technology Agreement、以下ITA)の対象物品の更新等を進めてきたが、最後に更新された2015年に比して、例えば、いわゆるグローバルサウス諸国における社会課題の解決にデジタル製品#12の貢献が大きく期待されている事情を考慮した対応が必要である。データの流通については、信頼性のある自由なデータ流通(Data Free Flow with Trust、以下DFFT)の実現に向けた動きもあるが、WTOにおいては、有志国によるJSIの成果の一つとして、電子商取引に関する協定に係る安定化したテキストを公表したものの、WTO協定化には至っておらず、また、同テキストには越境データ流通の促進やデータの国内保存要求(データローカリゼーション)の禁止等に関する条項が含まれていないのが現状である。WTOには、これらの要素を盛り込んだルールの整備が求められる。加えて、個人情報保護・サイバーセキュリティなど、デジタル化の進展に伴い生じた新たな社会課題や安全保障リスクへの対応も不可欠となっており、特に昨今の生成AIの急速な発達は、多くの国・地域において、そうした懸念を増大させている一面もある。

第六に、国際直接投資が拡大し、投資先における雇用創出、第三国への輸出拡大、技術移転による産業の発展やイノベーションの源泉となっていることである。こうした現状にあって、各国は、投資協定やEPAの投資章によって、投資の保護や自由化を促している。一方、WTOにおいては、JSIの一つとして、開発のための投資円滑化に関する協定のテキスト交渉に妥結したが、WTO協定化には至っていない。また、同協定には、投資の自由化・保護等が含まれていないため、これらの要素を盛り込んだルールの整備が求められる。

(3)決めたことが遵守される体制に改革する

決められたルールが遵守されるためには、ルールの執行状況を加盟国別に「見える化」する必要がある。そのため、WTOの各協定において規定されている加盟国による通報義務を強化するなど、WTOのモニタリング機能を強化することが不可欠である。

また、上述のように、加盟国としての義務を十分には果たしていない国が存在するとともに、分断と対立を反映して、WTO協定に反すると思われる行為が増加している一方、WTOによる紛争解決において、控訴審に相当する上級委員会は機能していないのが現状である。一部の有志国は、上級委員会を代替するために多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント(Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement、以下MPIA)の下で二審制を維持しているが、MPIA参加国間以外の紛争では、一審のパネル裁定に不服な場合、上級委員会に空上訴し、紛争解決を阻止することさえ、可能となっている。上級委員会の機能回復も含め、ルール執行の最後の砦である紛争解決の実効性を確保する必要がある。

3. 「WTO2.0」に向けた具体策

以下の提言のうち、詳細設計を必要とする事項については、2026年3月にカメルーンにおいて開催予定のMC14において、検討の場を設置し、MC15までに結論を得るべきである。

(1) 結果を出せる体制への改革

コンセンサス方式による意思決定を基本とすることを定めたマラケシュ協定の第9条を改訂し、コンセンサスによる意思決定を基本としつつも、少数の反対国・地域によってルールの形成が妨げられることはない旨を明記すべきである。その結果、多くの加盟国・地域に支持されたルールはWTO協定化され、ルールに反する行為があった場合は、後述する改革された紛争解決手続きに基づいて厳正に対処されることになる。

(2)現状に合った体制への改革

①公平な競争条件の確保

現行の補助金及び相殺措置に関する協定(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures、以下SCM協定)では、過剰生産を助長している産業補助金がもたらす貿易歪曲的行為を防止するには十分ではなく、規律の強化が求められる。具体的には、輸出補助金に加えて、過剰生産部門への補助金交付、無制限な政府保証、債務の直接免除等を禁止すべきである。

②途上国の地位の見直し

自己申告に基づいて途上国としての地位を付与するのではなく、例えば、G20諸国や、世界銀行基準における「高所得国」はS&DTの対象外とするなど、途上国該当性に関する基準を設定すべきである#13。

③経済安全保障の要素の取込み

GATT第21条の安全保障例外該当性を、加盟国・地域の自己判断に委ねるのではなく、パネルの判例を踏まえて客観的に判断することを前提に、経済的威圧行為や恣意的な輸出規制を含めた貿易制限措置の構成要件等を明確化するとともに、パネルで威圧行為と認定された場合は他の加盟国が対抗措置を講ずることができる仕組みを設けるべきである。また、その仕組みを支えるべく、WTOにおいて経済的威圧行為のモニタリング体制を構築する必要がある。

④サステナビリティの確保

CBAMに代表される気候変動対策のための制度のWTO整合性について議論を本格化させるべきである。この点、WTOの貿易と環境委員会(Committee on Trade and Environment:CTE)において、日本・韓国・豪州・英国が共同で提案している体化排出量の計測手法に関する非拘束的ガイダンス#14について、MC14も見据えながら、早期に具体的な成果を得ることが求められる。

また、EGAについては、交渉を再開し、対象品目に脱炭素やサーキュラーエコノミーに資する技術を追加した上で早期に妥結すべきである。

⑤デジタル化への対応

IT製品の自由な流通を確保し、デジタルインフラを整備すべく、ITA加盟国・地域を拡大するとともに、物品リストを更新する必要がある。

また、国境を越えた電子商取引を阻害しないためにも電子的送信に対する関税不賦課モラトリアムの恒久化に合意すべきである。加えて、データの流通を一層促すために、JSIの公表済みの成果である電子商取引に関する協定を早期に実施すべきである。その上で、既存のEPA等の規律も参考に、自由な越境データの流通、データローカリゼーションの要求禁止、ソースコード等の開示要求禁止、デジタルプロダクトの無差別待遇等についても同協定に定めるべきである。さらに、生成AIの急速な発達に伴う社会課題やリスクに対応した、安全性・信頼性を確保するためのルール整備#15についても、関係機関と協働して取り組むべきである。

⑥対外直接投資への対応

投資の一層の促進に向けて、JSIの公表済みの成果である開発のための投資円滑化協定を早期に実施すべきである。その上で、投資関連協定の根幹をなす自由化(外資制限の撤廃・緩和等の市場アクセスの改善)、特定措置履行要求の禁止や投資家と国との間の紛争解決(Investor-State Dispute Settlement:ISDS)手続き等に係る規定を定めるべきである。

(3)決めたことが遵守される体制への改革

①モニタリング機能の強化

補助金の実態を把握しやすくするため、SCM協定が定める加盟国によるWTOへの通報義務が守られるよう、インセンティブを設けるべきである。例えば、日米欧三極の貿易大臣が2020年に合意したように、補助金交付国が期限内に書面により必要な情報を提供せず、他国がその事実をWTOに通報した場合、当該補助金は禁止されることなどを定めるべきである。また、WTOにおいて各国の補助金の状況を分かりやすい形で公表し、比較・検証できるようにすべきである。

②紛争解決機能の回復

紛争解決に係る規則及び手続に関する了解を改編し、上級委員は紛争解決に必要な争点のみを検討することなどを規定することによって、上級委員の権限を明確化すべきである#16。あるいは、パネル裁定のみの一審制とし、パネル裁定をレビューするために、一般理事会との定期的な協議の枠組みを設け、加盟国の関与による一定のチェック機能を働かせることも考えられる。

なお、上記の改革によって紛争解決機能が回復するまでの間においては、MPIAの活用およびメンバー国・地域の拡大に取り組むべきである。

- WTO「世界貿易見通し」(2025年4月)

https://a.fanj.nl/english/res_e/publications_e/trade_outlook25_e.htm - マイケル・フロマン米外交問題評議会会長との対談(2025年4月)

https://www.cfr.org/event/c-peter-mccolough-series-international-economics-ngozi-okonjo-iweala?utm_source=dailybrief&utm_content=20250424&utm_medium=email&utm_campaign=DailyNewsBrief2025Apr24&utm_term=DailyNewsBrief

経団連幹部との懇談(2025年5月)

https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2025/0529_01.html - https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/gc_23jul25_e.htm

- ここで提案している「自由で公正な貿易投資クラブ」以外にも、以下をはじめ、貿易秩序を模索する論稿が見られる。

・マイケル・フロマン米外交問題評議会会長「After the Trade War」(Foreign Affairs誌2025年9・10月掲載)

https://www.foreignaffairs.com/united-states/after-trade-war-michael-froman

・ウォーリー・アデイエモ元米国財務副長官、ジョシュア・ゾファー元米大統領特別補佐官(経済政策担当)「The World Economy Was Already Broken」(Foreign Affairs誌2025年9・10月掲載)

https://www.foreignaffairs.com/united-states/world-economy-was-already-broken-adeyemo-zoffer - 経団連は、2023年4月に主催したB7東京サミットにおいて、G7各国の経済団体と共に同クラブの立上げを提言。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/028.html - 鉱工業品関税撤廃の追求、エネルギー・天然資源・食料の輸出制限の回避、市場歪曲的補助金・ローカルコンテンツ要求の回避、直接投資に際しての特定措置履行要求の制限ならびに送金の自由、知的財産権の尊重ならびにその履行確保、信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)、政府調達市場の開放、を想定。

- EPA・FTAは、域内の貿易の大部分(substantially all the trade)について関税・数量制限を撤廃することを条件に、WTOのMFN原則の例外として認められている。

- 共同声明イニシアチブなどのルールづくりの意義を否定するものではない。現にWTOの前身であるGATTの東京ラウンド(1973年~1979年)では、アンチダンピング協定の改正や政府調達等に関する取決めが結ばれたが、これらは当初、GATT全締約国の賛同が得られなかったため、GATTの一部とはならなかったものの、批准した締約国の間だけで適用される複数国間協定として発効した。この例に見られるように、全加盟国を拘束する多角的協定に至らずとも自由貿易の推進に寄与したルールづくりの例がある。なお、東京ラウンドで締結された複数国間協定は、ウルグアイ・ラウンド(1986年~1994年)を経て、一部がWTO協定の附属書1の多角的協定となり、他は附属書4の複数国間協定としてWTO内に位置づけられている。

- 例えば、農業補助金については、その種類次第では、無制限に与えることが認められている。また、輸入品に対しても、自国産業保護のため、譲許表で定められた範囲内で先進国に比して高い関税を課すことが認められている。

- 加盟国の中には、自国は「途上国」であるとする一方、S&DTを使用しないと宣言している国もある。

- 日本では、経済安全保障推進法において、規制を「合理的に必要と認められる限度」にするよう規定している。EUは、「経済安全保障戦略」(2023年6月)において、経済安全保障を確保するための手段は、リスクのレベルと「均衡」がとれたものとし、経済への意図しない負の効果を抑えるとともに、規制等の対象を「精密」に絞り込み、採られる措置がリスクに対応したものとするとされている。

- 例えば、AIを搭載した持ち運び可能な診断機器の普及により、医療体制が十分でない地域においても病気の診断ができるようになってきている。

- G20のメンバーであるアフリカ連合(AU)加盟国をS&DTの対象外とすべきと主張しているものではない。

- NON-BINDING GUIDANCE ON METHODOLOGIES FOR MEASURING EMBEDDED EMISSIONS, Communication from Australia, Japan, the Republic of Korea and The United Kingdom, WT/CTE/W/269/Rev.1, 27 June 2025

- チリ、ニュージーランド、シンガポールの3か国によって2021年に発効し、2024年に韓国が加入したデジタル経済パートナーシップ協定(Digital Economy Partnership Agreement)においては、AIガバナンスにおける協力に関する規定がある。

- 例えば、MPIAの下では、仲裁人は紛争解決のために必要な争点のみを検討することや、手続の簡素化が定められており参考とし得る。