経団連のバイオエコノミー委員会(小坂達朗委員長、岩田圭一委員長)は11月1日、小坂審議員会副議長・同委員長を団長とする総勢36人の視察団を茨城県つくば市に派遣した。農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)を訪問し、農業や食品等に係るバイオ技術の研究開発の最新状況について説明を聴いた。あわせて、久間和生農研機構理事長らと、取り組むべき研究領域の見極めや社会実装に向けた課題等を巡り意見交換した。視察の概要は次の通り。

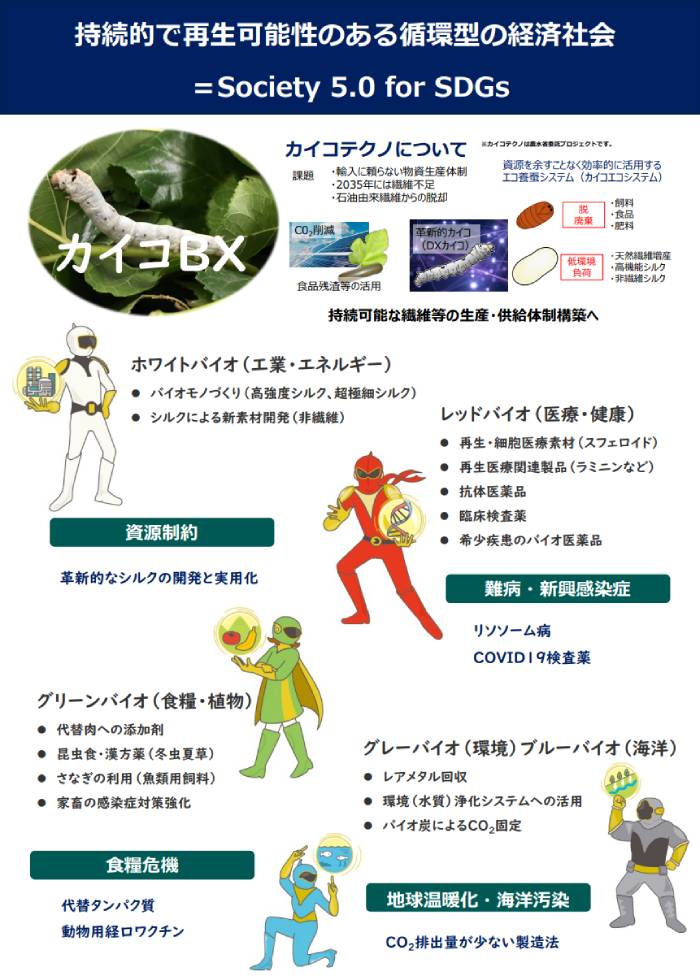

■ 遺伝子組み換えカイコ

カイコはタンパク質等の有用物質や新シルク素材の製造に好適な生物である。農研機構は、世界最大級の遺伝子組み換えカイコの研究施設を有し、世界に先駆けてカイコの遺伝子組み換え技術を開発した。繭糸の97%は性質の異なる2種類の高純度なタンパク質から構成されるが、遺伝子組み換え技術を用いることで、望みの性質を持ったタンパク質に変えることができる(図表参照)。

これまでに骨粗しょう症診断薬や、アルツハイマー検査キット、蛍光シルクなどの高機能シルクを開発した。現在は動物用経口ワクチンやシルクを基材とした再生医療材料の研究開発に取り組む。また熊本県では、生産能力向上のために、廃校跡地と耕作放棄地を活用した大規模な養蚕施設を有する一方、同地でベンチャー企業を支援している。地方創生に貢献するとともに、今後成長が見込まれるバイオ市場の獲得をねらう。

■ 牛メタン削減ラボ

世界の温室効果ガス(GHG)総排出量の約11%が農業由来であり、その約半分が牛等の反すう家畜の呼気(げっぷ)に含まれるメタンである。農研機構では、牛げっぷ由来メタン(牛メタン)を簡易に測定する手法を確立した。カーボンクレジット制度への活用を通じ、国内外のメタン低減をリードすることがねらい。

また、牛メタンの削減にも取り組む。牛が食べた飼料は第1胃のなかで微生物の発酵により消化される。この時に生成される代謝性水素を牛が体内で利用する際、二つの拮抗する経路がある。一つは複数の細菌の働きによりプロピオン酸を生成して乳・肉の形成に利用される工程であり、もう一つはメタン生成古細菌がメタンを生成してげっぷとして排出される工程である。前者のプロピオン酸生成に関わる細菌の働きを強化すれば、拮抗関係にあるメタン生成古細菌の活動が抑制されるため、牛メタンの削減と乳・肉の生産性向上が両立する可能性がある。

さらに、牛の個体によってメタン産生量が異なることに着目し、メタン産生量の少ない牛の胃から、プロピオン酸の前駆物質を多く生成する新規の細菌を分離することに、世界で初めて成功した。今後は、新規細菌を用いたメタン抑制資材の開発に取り組む。

■ 農業生物資源ジーンバンク

1万年にも及ぶ農業の歴史のなかで、人類はさまざまな生物を利用し、多くの変異を蓄積してきた。しかし、近代品種の急速な普及や自然破壊のため生物の多様性が失われ、貴重な遺伝資源が次々と消えている。

農業生物資源ジーンバンクでは、人類共通の財産である遺伝資源を次世代に引き継ぎ、広く社会で活用するため、農業・食品分野の遺伝資源の保存・配布を行う。植物24万点をはじめ、微生物・動物を含む合計約28万点の遺伝資源を保存しており、病害虫への抵抗性や栄養成分等さまざまな情報が遺伝資源に付与されている。保存された遺伝資源は、国内外の研究機関等で新品種の開発等に利用される。

また、農林水産省の委託プロジェクトを2014年度から開始している。海外の共同研究相手国の遺伝資源を当該国の研究者と共に探索収集することに加え、育種素材の共同開発や遺伝資源情報の国際ネットワーク化も進める。

■ 社会実装に向けた取り組み

この他にも、化学農薬・肥料に頼らない環境保全型農業を目指し、農業用微生物の利用技術、医療研究用のモデルブタ、日本初の農業特化型の生成AI――を開発している。

農研機構では、これら革新的技術の社会実装に向け、産業界との一層の連携を進めている。

【産業技術本部】