武田氏

経団連のむつ小川原開発推進委員会(泉澤清次委員長)は9月24日、東京・大手町の経団連会館で2025年度総会を開催した。24年度活動報告・収支決算および25年度活動計画・収支予算を報告したほか、新むつ小川原株式会社の事業円滑化への協力について審議した。

その後、慶應義塾大学KMD研究所フュージョンインダストリー研究センター長・准教授で、青森県むつ小川原地域フュージョンエネルギー拠点形成推進アドバイザー会議座長を務める武田秀太郎氏から「むつ小川原開発地域におけるフュージョンエネルギー実現のインパクト」について説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。

■ 核融合産業の可能性と諸外国の取り組み

かつて長崎の炭鉱が重工業の発展に貢献し、近年ではドバイのオイルマネーが多様な産業を潤している事例に見られるように、エネルギー権益は多くの経済波及効果をもたらし、地域に持続的な発展をもたらしてきた。

諸外国ではフュージョンインダストリー(核融合産業)創生に向けた大規模な取り組みが急速に進展しており、中国や英国は国を挙げてシリコンバレー化を図っている。

中国では合肥市を含む4拠点の整備が同時に進行しており、総予算は1兆円とも見積もられている。英国では、人類にとって最も古い大規模エネルギー源である石炭発電所を、最後のエネルギー源である核融合発電所に置き換える計画が発表されるなど、政治的にも優れたメッセージ性を帯びた取り組みが進められている。

■ 日本における30年代の発電実証目標

日本でも国策として取り組みが進んでいる。24年には、世界に先駆けた30年代の発電の実証の達成という目標を掲げ、国家戦略を改定することが閣議決定された。

フュージョンエネルギーは、AI、量子、半導体などと並ぶ科学技術の重点領域として位置付けられ、その基盤技術は医療や宇宙、海洋といった分野への横展開も期待される。

30年代の発電目標に向け、政府主導の原型炉の開発・建設計画や、民間スタートアップによる大規模計画が多数提案されている。これらの計画から逆算すると、28年までには立地選定に着手する必要があり、立地を誘致した場合の地方への経済効果の算定が急務である。

■ 核融合産業創生のカギ

(図表のクリックで拡大表示)

私の試算によれば、建設・運用コスト3.8兆円の原型炉が青森県に建設された場合、全世界で9.5兆円、うち国内で7.8兆円の経済波及効果がある。20年間の運用によって、国内では延べ86万人、うち青森県では27.7万人の雇用創出が見込まれる。特に、青森県では高度人材の集積による付加価値が大きい。

他のエネルギー源と比較した場合、核融合は、国内における経済波及効果が最大となる。これは、太陽光や液化天然ガス(LNG)がパネルや燃料を輸入に依存するのに対し、核融合は国内還元性が極めて高いためであり、エネルギー安全保障と産業競争力の強化に最も資するといえる。

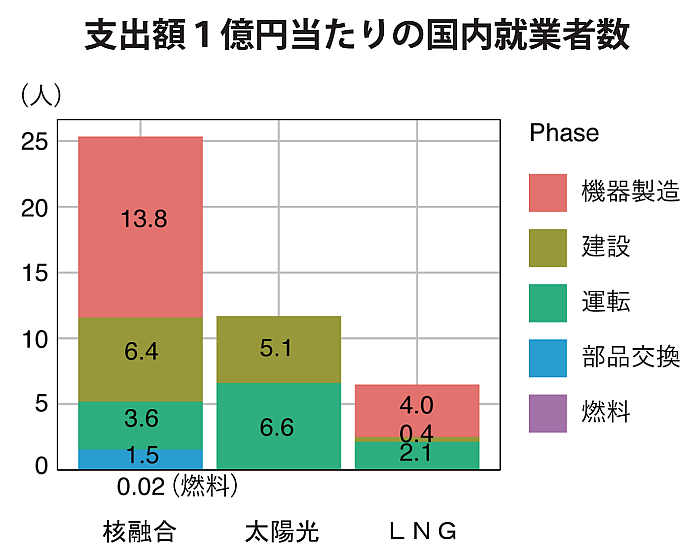

核融合は支出額1億円当たり25人の雇用を国内で創出すると試算され、太陽光(11人)、LNG(7人)より大きな雇用効果をもたらす(図表参照)。

しかし、これらの試算は、国内でサプライチェーンが成立することを前提としている。国際分業・輸入に頼る場合には、わが国の経済的な最終受益割合は約78%から45%程度まで低下する。核融合産業の市場規模は、自動車産業に匹敵する1000兆円になるとの試算もある。

国内に諸外国と肩を並べる競争力を持つサプライチェーンを構築するとともに、むつ小川原開発地域に関連産業を誘致し、世界に輸出する体制を整えることが、エネルギー安全保障、経済安全保障、ひいては国益の観点から極めて重要になる。

むつ小川原開発地域で、長期的ビジョンを持って、人材育成や企業クラスターの集結、プロモーション、観光などの多角的な取り組みを推進することを通じて、「フュージョン版シリコンバレー」が創生されることを期待したい。

【環境エネルギー本部】