経団連は、日本の2040年の姿を展望した「FUTURE DESIGN 2040」(FD2040)において、公正・公平で持続可能な社会と「科学技術立国」の実現を掲げた。その実現には、急速な技術進歩や経済社会の変化に応じた、規制の不断の見直しが欠かせない。

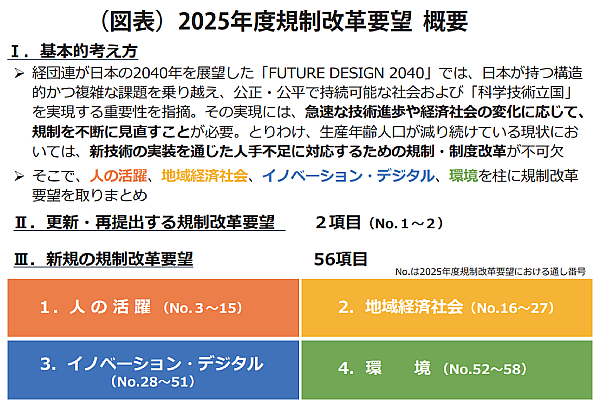

こうした認識のもと、経団連は会員への調査に基づき、58項目の個別要望を取りまとめた提言「2025年度規制改革要望」を9月16日に公表した。同提言では、次の四つの柱に沿って個別の要望を整理した(図表参照)。

■ 要望例

1.人の活躍

生産年齢人口が減少し続けるなか、限られた人材が適材適所で活躍できる環境を整えることが重要である。提言では、働き方の柔軟性と労働生産性の向上に向けて、裁量労働制の対象業務等を各社の労使で決定できる仕組みの創設などを掲げている。

2.地域経済社会

少子高齢化や人口減少の影響を真っ先に受けるのは地方部であり、地域経済活性化のためのインフラ整備、地域資源を生かした産業の活性化ほか、緊急通行車両の申請手続きの電子化・統一化などを含む、防災・減災の取り組みが急務である。

3.イノベーション・デジタル

人手不足への対応として、デジタル技術を活用した生産性の向上や、新技術の実装を通じた社会課題の解決を図ることが不可欠である。提言では、不動産取引の重要事項説明をビデオ視聴で行う際の宅地建物取引士(宅建士)の立ち合い義務の緩和などを求めている。

4.環境

50年カーボンニュートラル(CN)の実現に向け、脱炭素電源の活用やサーキュラーエコノミー(CE)の促進に資する規制改革を提言している。

■ 行政改革推進委員会~地域行政における規制改革の重要性

竹中町長

同提言の審議のため経団連は8月25日、都内で行政改革推進委員会(時田隆仁委員長、朝日智司委員長)を開催した。審議に先立ち、北海道上士幌町の竹中貢町長から、地域行政における規制改革の重要性について聴いた。概要は次のとおり。

上士幌町では、SDGsとデジタルをまちづくりの根幹に据え、「ローカル」であっても「グローバル」な課題の解決を図るべく、先進的な取り組みを進めている。

SDGsに関しては、家畜ふん尿の資源化やバイオガス発電など、環境と経済の「循環」に注力し、「脱炭素先行地域」に選定された。

デジタルについては、町民の利便性向上のため、次世代技術を積極的に活用している。例えば、自動運転バスやドローン配送の活用のほか、町内の店舗の営業状況の把握、顔認証による公衆浴場の利用料の自動支払いなどが可能になっている。

こうした政策が人々の定住を促し、消滅可能性自治体から脱却した。

しかし、先進的な挑戦だからこそ直面する困難も多い。その一つが、規制の壁である。

例えば、持続可能な物流網の構築に向けたドローン配送の導入に当たっては、ドローンが道路や橋を渡る際に、人間による目視を求める従来の規制に直面した。河野太郎内閣府特命担当大臣(当時)に、過疎地域の実態を説明した結果、23年度には、デジタル技術を活用することで補助者の配置等を不要とする「レベル3.5」の制度が新設され、24年度から町内の農村部への新聞配送に実装された。

規制が全国一律であることは時に問題であり、地域の実態に合わせた適切なルール整備が必要である。今後も自動運転バスのレベル4実証や、災害時のレジリエンス強化などを進め、地方からグローバルな課題の解決手段を提示していく。

【産業政策本部】