エネルギーは「国民生活」と「事業活動」の基盤となる重要なインフラです。私たちの生活を支えている照明や空調、自動車や家電製品の動力として利用されるのはもちろん、こうした製品のサプライチェーン(調達、輸送、製造、販売)のあらゆる場面でもエネルギーが利用されています。

経団連は企業の立場から、国民生活の向上、企業の国際競争力の維持・強化を図っていくため、エネルギー政策のあるべき姿について考え、提言等を行い、その実現に向けて様々な働きかけを行っています。

関連リンク

- エネルギー基本計画(経済産業省)

- 日本のエネルギー(資源エネルギー庁)

- 電気事業について(電気事業連合会)

- エネルギーコスト・モニタリング [ECM](慶應義塾大学 産業研究所 野村研究室)

経団連の基本的考え方

1.S+3Eの重要性

わが国は、温暖化対策の中長期目標として「2050年カーボンニュートラル」「2030年度46%削減(2013年度比)」を掲げています。これらの目標は極めて野心的であり、温室効果ガス排出の大部分を占めるエネルギー分野における抜本的な構造転換が不可欠です。

他方で、エネルギーは国民生活・事業活動の基盤です。カーボンニュートラルを目指す中にあっても、S+3E、すなわち安全性(Safety)を大前提に安定供給(Energy security)、経済効率性(Economic efficiency)、環境適合性(Environment)をバランスさせるのが「エネルギー政策の基本」であり、これを堅持することが重要です。

(1)安定供給(Energy security)

日本はエネルギー資源に乏しく、そのほとんどを海外からの輸入に依存しています。そのため、必要なエネルギー資源を継続的に確保することは国家的な課題です。国際情勢の更なる変化等により必要なエネルギー資源を確保できなくなれば、国民生活・事業活動に重大な支障が生じる恐れがあり、冷暖房や医療機器、交通インフラ等の機能が停止すれば人命に関わる可能性もあります。

エネルギーの安定供給は資源外交や事業者による海外資源開発・調達、国内の流通設備の維持、需給調整等、幾多の努力によって成り立っています。例えば、電力はその性質上発電量と消費量を常に一致させなければならないため、事業者は必要な発電量の確保はもちろん、時宜に応じた発電量の絞り込みといった難題に日々取り組んでいます(詳しくはこちら→月刊経団連記事)。最近の需給ひっ迫でも明らかなとおり、毎日、不自由なくエネルギーが提供されることは決して当たり前のことではありません。

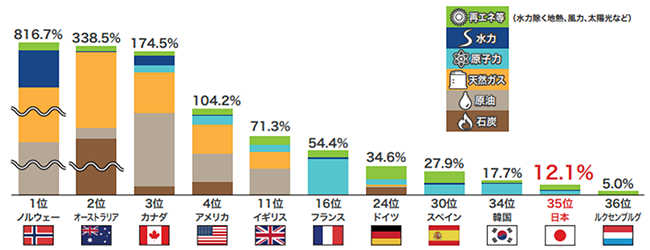

■ 主要各国のエネルギー自給率(2019年度)

(資源エネルギー庁ウェブサイトより抜粋)

■ 日本のエネルギー自給率の推移

(統合エネルギー統計を基に作成)

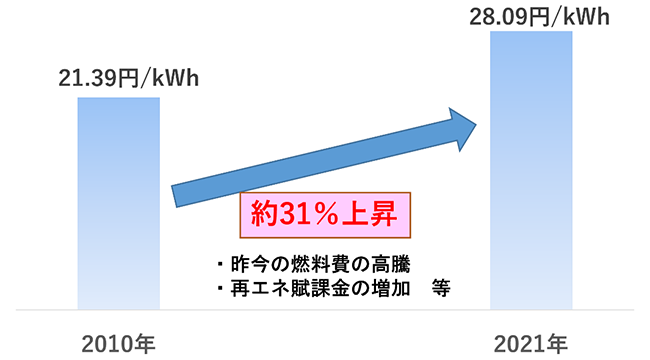

(2)経済効率性(Economic efficiency)

安価にエネルギーを使えなければ、国民の生活水準や企業の国際競争力の低下につながりかねません。特に、国際市場で価格が決定する原油などと比較し、電力等の二次エネルギー(注1)は政策によって大きな影響を受けます。日本の電気料金は家庭用・産業用ともに諸外国に比べて高く、コスト低減に向けた取り組みが不可欠です。

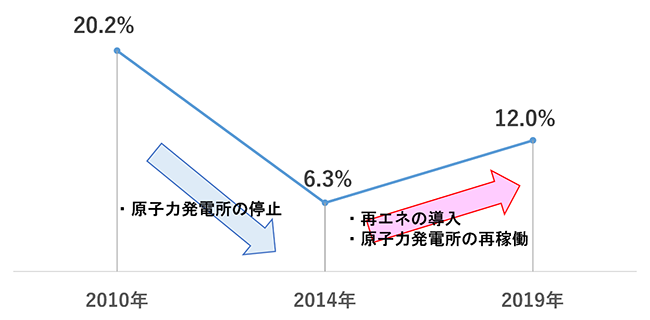

■ 電気料金の国際比較(2020年度)

※ 価格は税額込み(エネルギー白書2021より作成)

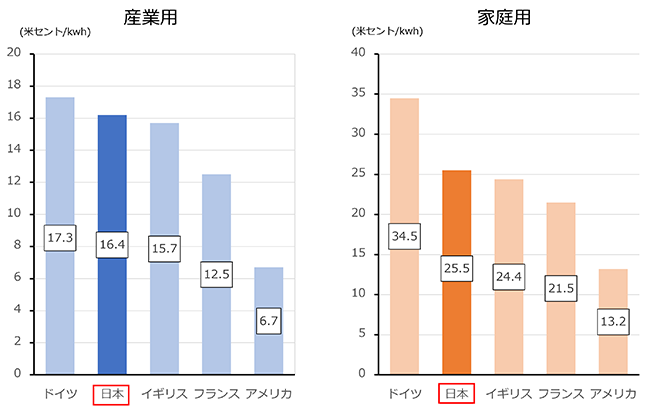

東日本大震災以降、日本の電気料金は上昇傾向にあり、家庭用の電気料金は震災前と比較して2021年までに約3割上昇しています。また足元では、ロシアによるウクライナ侵略等の影響を受けて、一層価格が上昇しています(2022年5月の時点で、前年同月と比べ、家庭用で約2割、産業用で約3割の上昇)。

■ 電気料金平均単価の推移(家庭用)

(資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会

第50回基本政策分科会資料を基に作成)

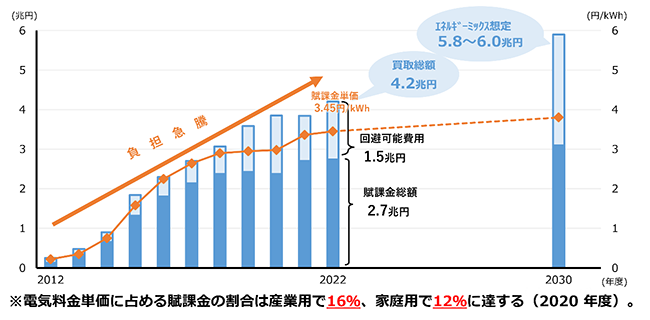

なお、日本の電気料金が割高な理由の1つとして再生可能エネルギーの導入を目的とした固定価格買取(FIT)制度(注2)の存在も挙げられます。この制度によって太陽光発電設備などの導入は大幅に進みましたが、その補助金分の上乗せ(賦課金)の影響で電気料金が上昇し、家計・企業の負担となっています。

■ 賦課金総額の推移

注1)エネルギーには一次エネルギーと二次エネルギーがあります。一次エネルギーとは自然界に存在するそのままの形のエネルギーのことで化石燃料や再生可能エネルギーなどが挙げられます。二次エネルギーとは一次エネルギーを変換・加工したもので、電気や都市ガスなどが挙げられます。

注2)固定価格買取(FIT)制度=「再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。電力会社が買い取る費用の一部を電気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能エネルギーの導入を支えていきます。この制度により、発電設備の高い建設コストも回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が進みます。」

資源エネルギー庁ウェブサイトより

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/surcharge.html

(3)環境適合性(Environment)

世界が持続可能な発展を遂げていく上で気候変動対策が重要であることは言うまでもありません。特に2015年にパリ協定が採択されて以降その重要性はより一層増しており、地球規模の気候変動対策に主体的に貢献していくことが求められています。

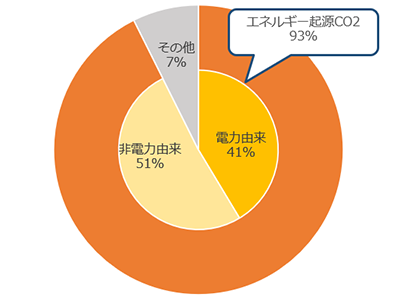

日本のCO2排出の大部分はエネルギー起源であり、エネルギー政策と気候変動対策は表裏一体の関係にあります。したがって、省エネの徹底や電源構成に占める非化石電源(再エネ・原子力)比率を上げていくなど、CO2の排出抑制に資するエネルギー政策を推進する必要があります。

■ 日本の温室効果ガス排出量の内訳 (2020年度)

※ 四捨五入の関係で、数値の合計が合わないものがある。

(総合エネルギー統計より作成)

⇒温暖化問題に対する経団連の考え方はこちら

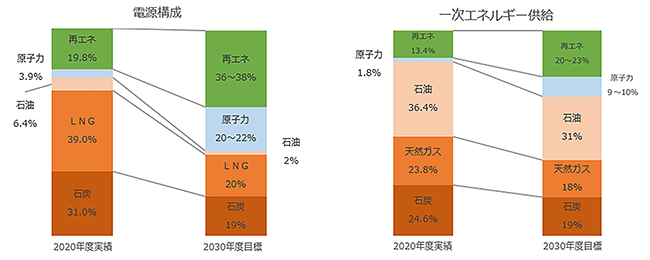

2.ベストミックスの追求

S+3Eを単独で満たすことのできるエネルギー源は現時点で存在しません。したがって、特定のエネルギー源に依存することなく、多様なエネルギー源をバランスよく組み合わせ、各々の特性を生かしていく必要があります。

■ 現状と2030年度エネルギーミックス

(資源エネルギー庁 2030年度におけるエネルギー需給の見通し、

2020年度エネルギー需給実績(確報)参考資料、総合エネルギー統計より作成)

■ 各電源の特性

| 火力発電 | 非化石電源 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 石油 | 石炭 | 天然ガス・LNG | 原子力 | 再エネ | |

| 安定供給 |

|

|

|

|

|

| 経済効率性※2 | 24.9円/kWh | 13.6円/kWh | 10.7円/kWh | 11.7円/kWh | 11.2円/kWh (事業用太陽光) |

| 環境適合性 |

|

|

|

|

|

| その他 |

|

|

|

|

|

| 経団連の考え方 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |

|

※1 ただし、限界発電費用(燃料費)が低廉であることを踏まえれば、基本的には出力を高くかつ一定に保った方が効率的と考えらえる点に留意が必要。 ※2 LCOE(均等化発電費用):発電設備(既存の技術によるプラントを想定)にかかる総費用(発電所の建設設備費・工事費・部材費、運転・維持、設備廃棄にかかるコスト)を、プラントの運転期間の総発電電力量で割り戻して算出。ただし、自然変動電源では、電力システムへの統合費用(自然変動電源の出力変動を調整するためにかかる費用など、電源を電力システムに追加した際に発生する費用)が割高となることが指摘されている。 | |||||

- ※ 建設費、燃料価格は2021年モデルプラント試算(資源エネルギー庁 発電コスト検証WG資料より)

- ※ CO2排出量は、電力中央研究所(2016)「日本における発電技術のライフサイクルCO2排出量総合評価」より

トピックス「求められる電力システムについて」

現在、日本の電力は4つの危機に直面しています。国際的に気候変動問題への関心が高まる中、東日本大震災以降、(1)火力発電依存度は8割を超え、その打開策としての(2)再生可能エネルギーの拡大も、(3)安全性が確認された原子力発電所の再稼働にも困難があります。電力自由化は、電気料金の抑制を目的の1つに掲げているものの、(4)国際的にそん色ない電気料金水準の実現には至っていません。一方で、電気事業者は、投資回収の見通しを立てにくくなり、電力インフラへの投資を抑制しています。そうしたなか、ウクライナ情勢と資源価格高騰も背景に、わが国でも需給ひっ迫が相次ぐ事態となりました。

世界の電力システムが3D、すなわち脱炭素化(Decarbonization)、分散化(Decentralization)、デジタル化(Digitalization)へと向かう中、日本としても、Society 5.0の実現を見据え、電力需給に関わる広範な分野における技術の開発・高度化・実装のための電力投資を確実に促進していくことが求められています。

『Society 5.0実現に向けたエネルギー・温暖化対策』

(「月刊経団連」2019年8月号 特集)

会長インタビュー

日本の電力は危機的状況 今すぐ改革を

「月刊経団連」連載記事(2017~2018年)

(全てPDF形式)

- わが国のエネルギー事情

- 電気料金はどう変わったか

- 24時間休むことなく“電気の品質”を維持するために

―電力の安定供給とは - 発電方式の特徴と役割

- 原子力の安全確保のために

- 原子力発電所で使い終わった燃料はどうなるのか?

- 今後の電気事業について

―エネルギー政策を考えるうえでの視点

経団連の提言等

- 2022年5月17日

グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて - 2021年10月4日

第6次エネルギー基本計画(案)

パブリックコメント募集に対する意見 - 2021年7月30日

エネルギー基本計画(素案)について

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ヒアリング - 2021年6月15日

グリーン成長の実現に向けた緊急提言 - 2021年3月16日

Society 5.0 with Carbon Neutral 実現に向けた電力政策

電力システムの再構築に関する第二次提言 - 2021年2月24日

エネルギー基本計画に対する経団連の考え方

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ヒアリング - 2020年12月15日

2050年カーボンニュートラル(Society 5.0 with Carbon Neutral)実現に向けて

-経済界の決意とアクション- - 2020年1月24日

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会

再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会 中間取りまとめ(案)に対する意見

- パブリックコメント募集に関する意見 - - 2020年1月24日

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会

持続可能な電力システム構築小委員会 中間取りまとめ(案)に対する意見

- パブリックコメント募集に関する意見 - - 2019年4月16日

日本を支える電力システムを再構築する

-Society 5.0実現に向けた電力政策- - 2018年10月12日

再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取り組みの加速を求める - 2018年2月20日

長期エネルギー戦略に関する基本的な考え方 - 2017年11月14日

今後のエネルギー政策に関する提言

― 豊かで活力ある経済社会の実現に向けて ― - 2017年1月17日

電力システム改革に関する意見

-「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ」を中心に- - 2015年4月6日

新たなエネルギーミックスの策定に向けて

経団連の主な活動

(「経団連タイムス」掲載記事/日付は会合等開催日)

- 2022年9月20、21日

十倉会長、隅委員長がむつ小川原開発地区を訪問

-エネルギー産業と研究開発の拠点としての発展状況を視察 - 2022年7月27日

アジア・ゼロエミッション共同体構想

-資源エネルギー庁の南首席国際カーボンニュートラル政策統括調整官から聴く - 2022年5月13日

経済団体代表が小池東京都知事と会談

-今後の電力確保に向けて意見交換 - 2022年5月18日

提言「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて」を萩生田経産相に建議 - 2022年4月26日

提言「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて」を公表

-2050年カーボンニュートラルに向けた経済社会の変革 - 2022年3月22日

ウクライナ情勢を受けたエネルギー動向に関するウェビナーを開催

-日本エネルギー経済研究所の小山専務理事に聴く - 2021年11月22日

エネルギー資源価格の動向および今冬の電力需給に関するウェビナーを開催

-資源エネルギー庁から聴く - 2021年10月18日

核融合エネルギーに関する講演会を開催

-栗原量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門長、大前ITER機構首席戦略官に聴く - 2021年9月27日

エネルギー・気候変動政策をめぐる最近の動向

-環境安全委員会、資源・エネルギー対策委員会 - 2021年6月15日

「グリーン成長の実現に向けた緊急提言」を公表 - 2021年1月29日

エネルギー政策をめぐる最近の動向と今後の方向性

-資源エネルギー庁が説明/資源・エネルギー対策委員会 - 2020年9月24日

脱炭素社会実現に向けた連携強化で環境省と合意

-小泉大臣、杉森副会長らが内容公表 - 2020年7月8日

小泉環境大臣との懇談会を開催

-脱炭素社会に向けた連携で一致 - 2019年11月7日

最近のエネルギー政策の検討状況について聞く

-資源・エネルギー対策委員会企画部会 - 2019年4月10日

エネルギー基本計画を踏まえた今後の政策展開について聞く

-資源・エネルギー対策委員会 - 2018年9月20日

再生可能エネルギーの主力電源化に向けた政府の取り組みを聞く

-資源・エネルギー対策委員会企画部会 - 2018年6月13日

わが国のエネルギー情勢と第5次エネルギー基本計画(案)の概要を聞く

-資源・エネルギー対策委員会 - 2017年12月19日、2018年1月17日

福島第一原子力発電所等の視察会を開催 - 2017年10月30日

21世紀政策研究所とセミナー「需要家の視点からエネルギー問題を考える」を開催 - 2017年6月16日

「環境エネルギー政策の現状と課題」

-21世紀政策研究所・中国経済連合会が広島で講演会 - 2017年4月24日

国際情勢を踏まえた資源・燃料政策を聞く

-資源エネルギー庁から/資源・エネルギー対策委員会企画部会 - 2017年3月27日(東京)、4月6日(大阪)

21世紀政策研究所セミナー「米国のエネルギー環境戦略の最新情勢」を開催

-ワシントンでの調査をふまえて - 2017年2月27日

エネルギー問題からみた今後の地球温暖化対策の方向性

-日本エネルギー経済研究所の豊田理事長に聞く/環境安全委員会 - 2017年2月9日

21世紀政策研究所連続セミナー

-「エネルギーミックス実現に向けた展望と課題」第4回を開催 - 2017年1月13日

エネルギー情勢をめぐる最近の動向聞く

-資源・エネルギー対策委員会 - 2016年11月4日

「エネルギーミックス実現に向けた展望と課題」第3回を開催

-21世紀政策研究所連続セミナー - 2016年10月28日

21世紀政策研究所がセミナー

「英国・欧州におけるエネルギー・温暖化対策の最新動向」を開催 - 2016年11月16日

電力システム改革の論点について聞く

-資源・エネルギー対策委員会企画部会 - 2016年11月1日

資源エネルギー庁から電力システム改革の進捗状況と今後のあり方等を聞く

-資源・エネルギー対策委員会企画部会 - 2016年9月21日

「エネルギーミックス実現に向けた展望と課題」第2回を開催

-21世紀政策研究所連続セミナー - 2016年8月4日

21世紀政策研究所連続セミナー

「エネルギーミックス実現に向けた展望と課題」の第1回開催